| Cristo Raul.org |

|

|

|

|

|

|

|

LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIACAPITULO V

EL ORIGEN DE LA AUTORIDAD

Hubo un período en que la

cristiandad coincidía con toda la parte del mundo comprendida en el ámbito de

influencia de los monarcas y de los papas, y en que, al menos en Occidente, la

cultura era principalmente religiosa y clerical. El gran ejercicio intelectual

de los mejores talentos de la época carolingia consistía en discutir de cuando

en cuando sobre las relaciones del sacerdote y del rey. En la época siguiente

este problema iba a sumergir en el desorden a toda Europa.

A partir de la conversión de

Constantino, la autoridad suprema de la Iglesia —tanto el episcopado colectivo

de la parte oriental del Imperio como el papado romano de Occidente— tuvo que

resolver un problema nuevo para ella: el de la relación justa que debe existir

entre un autócrata cristiano y la autoridad eclesiástica. Este problema pareció insoluble desde el principio, pues el

primer príncipe que lo planteó fue también un convertido que difirió hasta el

fin de su vida la entrada en la Iglesia como miembro pleno, un conquistador al

que la Iglesia debía enteramente su nuevo estatuto, su libertad y sus privilegios,

un hombre genial y dinámico que había adoptado la idea, dominante entonces, del

monarca oriental, bendecido por Dios y carismático.

Hasta la conversión de

Constantino, la Iglesia había constituido un grupo minoritario en el vasto

Imperio romano. Siguiendo las enseñanzas de Pablo y Pedro los cristianos

prestaban obediencia al poder establecido legalmente en todas las cosas

permitidas, aunque ellos vivían en completa autarquía. Cuando el emperador

declaró su adhesión a la fe cristiana, la Iglesia no pudo continuar

considerándolo como un poder extraño, como un magistrado que no representaba la

autoridad divina más que en el terreno temporal, y esto sólo en la medida en

que gobernaba con justicia y de acuerdo con la ley. Menos aún podía aceptar la

Iglesia la idea de un príncipe casi divino y revestido de una autoridad

sagrada. Poco a poco se fue creando una tensión que nunca se ha resuelto del

todo: la conocida tensión entre la «Iglesia» y el «Estado». De hecho, se puede

demostrar que las consecuencias remotas de la conversión de Constantino fueron

tan perniciosas para la Iglesia como beneficiosos fueron sus resultados

inmediatos. Desde el principio, el emperador consideró como su tarea primordial

ayudar a la Iglesia a alcanzar el objetivo que se propone en el mundo. El paso

que media entre ayudar y regir se dio rápidamente. Durante largo tiempo sólo el

emperador tuvo poder para convocar a concilio a la Iglesia universal. El era el

único que gozaba de una posición suficientemente elevada para dar consejos y

órdenes a los jefes de la Iglesia. Era inevitable que el emperador, a pesar de

todas sus buenas intenciones, dejara que su deseo de paz y de unidad como jefe

de Estado y príncipe prevaleciera sobre el celo por la verdad y la estricta

disciplina del sacerdote o del teólogo. En el siglo V comenzó una evolución que

culminó en el reinado de Justiniano I. El cometido de protector se integró en

el de gobernador. El término moderno cesaropapismo es desde luego

anacrónico, y es cierto que Justiniano concedió en teoría una supremacía

magisterial y espiritual al obispo de Roma. Pero en la práctica se comportó

como elegido de Dios, gobernador y legislador único y absoluto de la Iglesia en

toda la extensión de su Imperio. Los emperadores siguientes no estuvieron

dotados de esa mezcla de talento, personalidad, autoridad y buena suerte que

caracterizó a Justiniano. Además, con frecuencia actuaron de una forma

despótica y hasta brutal, incompatible con un concepto razonable de su

dignidad. Sin embargo, en Constantinopla los emperadores continuaron considerándose

como representantes escogidos por Dios, encargados de una responsabilidad

moral y espiritual respecto al Imperio que, según ellos, abarcaba a la

cristiandad.

Con el ejercicio activo del

poder, el emperador convertido y sus sucesores retrasaron probablemente la

emergencia de una autoridad única en la Iglesia libertada. Pero las

reivindicaciones imperiales de una autoridad de derecho divino sobre toda la

cristiandad estimularon a los papas de Roma —que en el transcurso de los siglos

afirmaban, cada vez más explícitamente, ser los herederos de la promesa hecha

a Pedro y de la misión que se le había confiado— a formular iguales

pretensiones de soberanía religiosa. A partir de Gelasio I y de Justiniano I se

mantuvieron abiertamente estos puntos de vista contrarios. El papa presentó al

sacerdocio como la autoridad soberana de la sociedad, concerniendo al emperador

los asuntos temporales. Treinta años después, el emperador se consideraba como

jefe de la cristiandad, estando encargado el clero de proteger y alimentar

espiritualmente a los fieles. Así, por una parte, el papa situaba con firmeza

al emperador en la Iglesia, de la cual él, el papa, era el pastor. Por otra

parte, el emperador, en la práctica si no en la teoría, actuaba como

sacerdote-rey según la tradición proveniente de la antigua monarquía oriental

y del Antiguo Testamento.

El problema no estaba aún

resuelto en el pontificado de Gregorio I. Este manifestó gran deferencia al

emperador, al mismo tiempo que impulsaba al máximo la centralización de la

autoridad pontificia en Occidente. En su pontificado es manifiesta todavía la

«indecisión de ánimo». En efecto, Gregorio I trató al emperador con respeto,

como a su señor, mientras que a los reyes del mundo occidental los consideró

como hijos suyos, aunque fuesen sus soberanos. Un siglo después de la muerte de

Gregorio, los papas seguían reconociendo

Al mismo tiempo que comenzaba

esta oposición entre papa y emperador había ido creciendo una tensión entre el

patriarca de Constantinopla y el papa de Roma. El patriarcado de la ciudad

imperial, fundado más tarde que los otros, debía su prestigio al hecho de tener

su sede junto a la del gobierno, así como a la resolución, adoptada

explícitamente en el Concilio de Constantinopla (381), que le daba la primacía

inmediata después de Roma. El prestigio de aquella sede fue aumentando. Los

emperadores estaban dispuestos a realzar esta posición del patriarca con

respecto al papa en la medida en que lograban imponerle un puesto subordinado

en su visión de las cosas. Esta subordinación incitaba a su vez al patriarca a

afirmar que él era igual e incluso superior al papa. Así, pues, al menos desde

el siglo VI, las pretensiones pontificias encontraron siempre dos adversarios:

el emperador y el patriarca de Constantinopla. Después de la conquista

musulmana, los demás patriarcas abandonaron toda clase de política de poder

eclesiástico. Esto tuvo como resultado debilitar prácticamente la posición de

Roma, aun cuando en teoría pareciera reforzarla.

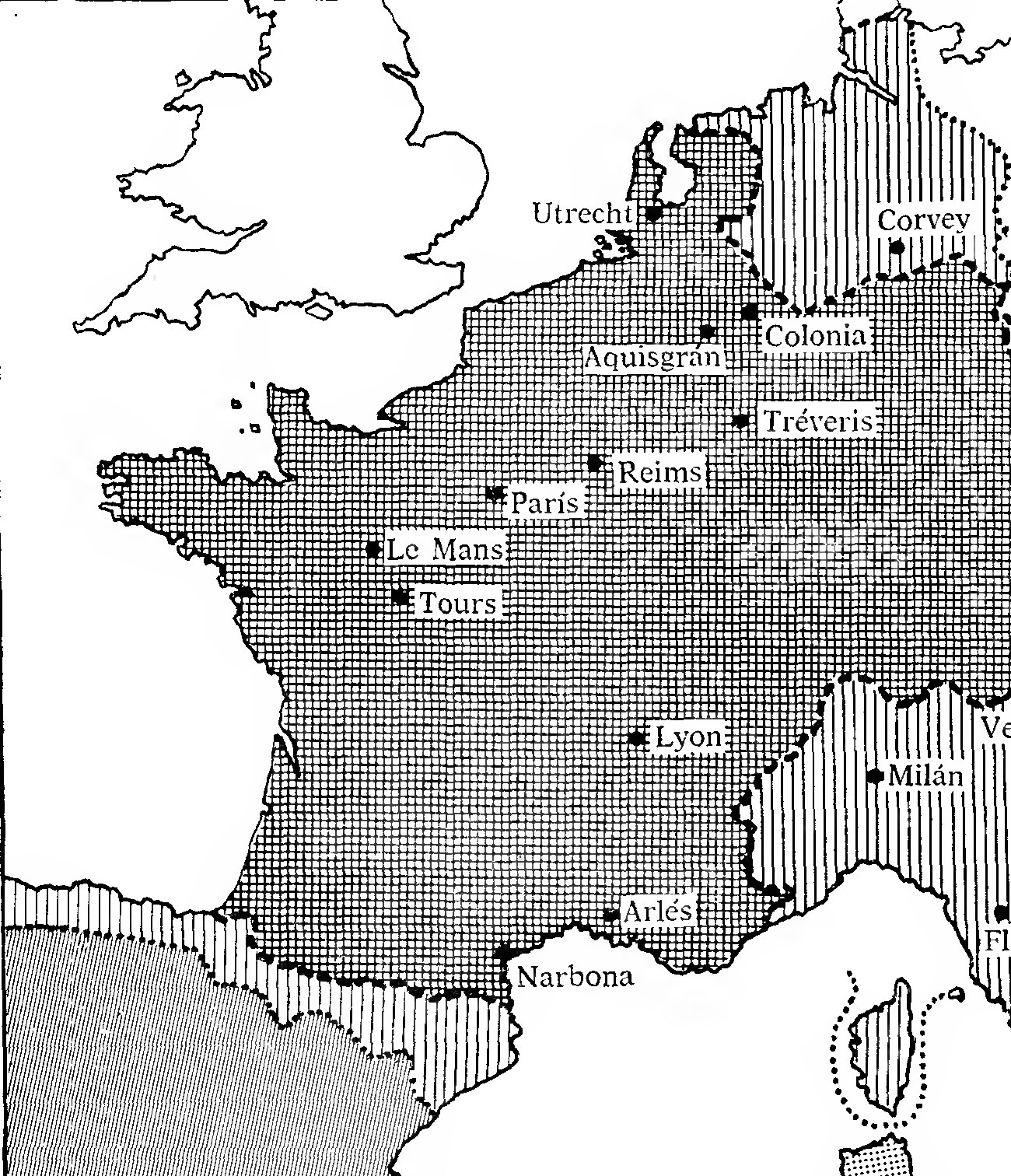

Por lo demás, los papas habían

tomado la costumbre de considerar la parte de Italia situada al sur del

arzobispado de Milán, Africa y a veces España y el sur de la Galia como una

provincia eclesiástica sobre la cual podían ejercer una vigilancia directa e

indirecta. A sus ojos, el mundo occidental era un dominio en el que podían

hacer lo que les pareciera. De este modo, en cierto sentido, Europa occidental

podía ser considerada (y así la consideraron los bizantinos) como un inmenso

patriarcado de Occidente. En realidad, estaba dividida en dos: la provincia de

Roma, donde los obispos estaban en todo bajo la jurisdicción pontificia

directa, simbolizada por el palio que recibían del papa, y el resto de la cristiandad,

al norte de los Alpes, donde los metropolitanos de «ciudades» o de regiones

gobernaban provincias autónomas, consagraban a sus obispos y convocaban

sínodos. La jurisdicción del metropolitano pertenecía en propiedad a la

Iglesia que tenía a su cargo. Roma sólo intervenía en caso de apelación o

cuando el metropolitano se encontraba con un caso grave. Por otro lado, las

Iglesias de la misión pontificia, primero la de Gran Bretaña y luego la de

Alemania, eran consideradas como si formaran parte de la provincia

suburbicaria romana. Agustín, Willibrordo y Bonifacio recibieron el palio y

juraron obediencia al papa. Bonifacio trató, sin éxito duradero, de introducir

esta costumbre en la Iglesia franca. Carlomagno tuvo más éxito por varios

motivos; logró que sus metropolitanos recibiesen el palio como signo de honor;

sin haberlo querido, los introdujo en la órbita de Roma, hasta el punto de que

en adelante se necesitó la intervención pontificia para conferir todos los

derechos de jurisdicción. Con razón subrayan a menudo los historiadores el

carácter tan significativo y las consecuencias, imprevisibles entonces, de la misión que Gregorio envió

a Inglaterra: la estrecha dependencia que unía a la Iglesia anglosajona con la

Sede Apostólica y que más tarde se extenderá a las regiones evangelizadas por

Bonifacio y sus colegas misioneros de Gran Bretaña, y que se propagará desde

allí por toda la Iglesia de Alemania.

A quienes sólo conocen la

Iglesia católica de los tiempos modernos les parecerá natural este tipo de

relaciones; sin embargo, la situación política de la alta Edad Media no podían

prevalecer. Es cierto que subsistieron durante largo tiempo en Inglaterra, país

dividido en el que ninguna monarquía poderosa podía oponerles su influencia.

Pero no ocurrió lo mismo en el continente, donde predominaban las ideas francas

y alemanas acerca de la realeza y donde los papas se contentaron con abandonar

toda inicitiva. Pipino y sus descendientes carolingios instauraron en el país

franco una monarquía poderosa. Por necesidades de gobierno y en razón del

concepto franco de la realeza, se confió al rey la autoridad sobre la Iglesia.

En esa sociedad sencilla, cristiana de nombre, aunque casi totalmente

ignorante, el clero era el único grupo social culto; la única literatura era la

eclesiástica; resultaba, pues, inevitable que un monarca enérgico considerara

su principal tarea el ocuparse de la vida de la Iglesia y gobernarla en todos

los terrenos. En esto, el largo reinado de Carlomagno iba a servir de modelo a

la monarquía francesa hasta la Revolución.

Carlomagno se rodeó de

consejeros eclesiásticos —el más importante de ellos fue Alcuino—, que no sólo

apoyaron su política, sino que además proporcionaron la base ideológica que la

justificaba y le daba valor canónico. El resultado de su pensamiento fue lo que

se ha llamado el «agustinismo político». Con esta expresión no se alude

precisamente a una teoría política fundada en la Ciudad de Dios de san

Agustín, tal como éste quería que se comprendiese, sino a una teoría política

que es eco, en el campo de las actividades temporales y espirituales, de la

interpenetración de lo natural y lo sobrenatural, del poder divino y del

humano, tal como se presenta o parece presentarse en un amplio sector del

pensamiento agustinista. Se sabe que Carlomagno admiró y se rigió por las obras

de Agustín. Pensó que él había sido elegido para gobernar la Ciudad de Dios.

Para él, la misión del clero era orar por el pueblo de Dios y administrarle los

sacramentos. La misión que incumbía al emperador estaba claramente expresada en

el célebre programa, que —aunque probablemente fue redactado por Alcuino y

reflejaba las ideas del clero de la corte— es una formulación exacta del

pensamiento carolingio: «Me corresponde defender en el exterior y por todas

partes a la santa Iglesia de Cristo contra las incursiones paganas y las

devastaciones cometidas por los infieles y corroborar en el interior la fe

católica enunciándola con claridad y sometiéndome a ella. A vosotros os toca,

alzando las manos a Dios como Moisés, sostener nuestro brazo para que por

vuestra intercesión... pueda triunfar el pueblo cristiano de sus enemigos

siempre y en todas partes».

Para comprender los hechos y

gestos políticos de Carlomagno debe recordar el lector que el Occidente estaba

casi totalmente desprovisto de la administración organizada y la burocracia

que manejaba el emperador de Oriente, y sin las cuales las leyes y los

programas habrían tenido poquísima eficacia en Constantinopla. En el Estado

de Bizancio, como en la Francia moderna, una burocracia estable y competente

aseguraba la continuidad del mecanismo gubernamental, incluso cuando el jefe

oficial de la administración era incapaz o poco duradero. Tampoco debe ignorar

el lector que Carlomagno, lo mismo que muchos de sus agentes, no dio en su

vida privada pruebas de moralidad cristiana y de desprecio por las cosas de

este mundo. Sin embargo, hechas estas reservas, Carlomagno sigue apareciendo

como un príncipe excepcional, dada su preocupación solícita por el bien de la

Iglesia. El cuerpo de leyes que se instituyó durante su reinado abarca todos

los aspectos de la vida eclesial. Carlomagno convocó sínodos reformadores y

envió inspectores, escogidos entre el clero, para visitar todo el Imperio.

Estos plenipotenciarios (missi) iban de dos en dos por todos los

sectores del Imperio; uno de ellos era siempre un clérigo, y a veces podían ser

dos obispos. El derecho sobre los obispos y las tierras eclesiásticas, la

educación del clero, las necesidades litúrgicas, la protección de las iglesias

pequeñas con su titular y sus bienes raíces, la santidad del matrimonio y la

prevención de los escándalos fueron objeto de la legislación promulgada

durante el reinado de Carlomagno. Las capitulares carolingias, fundadas en el

derecho canónico habitual cuando éste podía aplicarse, siguieron siendo en la

Galia, durante más de dos siglos, un ejemplo poderoso y un modelo de reforma.

El emperador se ocupó también de la doctrina: esta preocupación se manifestó no

sólo en los artículos de fe que propuso a todos sus súbditos, sino también en

las tres ocasiones —cuya importancia subrayaremos después— en que, sin duda

impulsado por sus consejeros, tomó la iniciativa de oponerse a lo que él y su

clero juzgaban doctrina errónea.

En lo esencial, Carlomagno

continuó la tradición autocrática instaurada por su padre, y como príncipe

eminentemente capaz y práctico, reunió poco a poco en sus manos todo el poder

ejecutivo. Aunque iletrado en el sentido técnico de la palabra, fue un hombre

de inteligencia excepcional. No se puede saber con certeza si sus consejeros

eclesiásticos concibieron personalmente las ideas fundamentales en las que

descansaba la política carolingia. Sin embargo, es cierto que esos consejeros,

Alcuino en particular, desempeñaron un papel muy importante.

En la última parte de su

reinado, Carlomagno quiso sin duda resucitar la imagen del Imperio Romano de

Occidente. Los edificios que hizo construir en Aquisgrán, a los que llamó palatium y lateranum, así como la alusión a la «nueva Roma» prueban esto hasta la

evidencia. De igual modo Carlomagno reivindicó sobre la Iglesia de Occidente

los mismos poderes de gobierno que pretendía tener el emperador de Oriente.

Cuatro años antes de la coronación del 800 proclamó que era «señor y padre, rey

y sacerdote, jefe de todos los cristianos». Otros pretendieron que era el

vicario y vicegerente de Cristo; él era el «dirigente (rector) del

pueblo de Cristo». Alcuino, Teodulfo y otros encontraron un fundamento para

este privilegio en la realeza que habían ejercido Saúl y sus sucesores en el

reino de Israel. Carlomagno era el nuevo Moisés, el nuevo David, sacerdote y

rey. Ello no se debía a que poseyera los poderes de consagración sacramental de

que están investidas las órdenes mayores, sino a que, en virtud de su dignidad

regia y después por su unción, ejercía los derechos jurisdiccionales del

sacerdote, en virtud de los cuales podía designar para todo cargo eclesiástico,

convocar los concilios y dar fuerza de leyes a los decretos sobre fe y moral. Cuando

el año 800 el papa invistió a Carlomagno de la dignidad imperial, las dos

partes implicadas en este acto dieron al cargo una significación distinta. Para

el papa, Carlomagno había sido nombrado protector oficial y campeón de la Sede

Apostólica; para Carlomagno, la coronación había sancionado lo que ya existía

de hecho, es decir, que él desempeñaba en Occidente una función que había sido

en el pasado la del emperador romano, y que su poder se extendía teóricamente,

si no en realidad, sobre todos los cristianos occidentales. Desde este momento

hubo de facto dos emperadores. Teóricamente, una verdadera

diarquía, por oposición a un gobierno colegial, era incompatible con las

pretensiones del emperador de la nueva Roma y las del papa de la Roma antigua.

En la práctica, la imposibilidad teórica fue ignorada o superada.

De todas maneras, las

pretensiones de los teólogos de Carlomagno no podían recibir la conformidad

formal del papa y sus expertos. Eran tan inaceptables como las de Justiniano,

pero, como éstas, podían ser toleradas o ignoradas hasta que llegase el

momento de una reglamentación. De hecho, el papado, independientemente de su

pretensión tradicional, fundamental y dogmática, de detentar el mandato supremo

prometido a Pedro, aspiraba en esta época a otro tipo de soberanía.

Hemos visto cómo, debido a las

circunstancias, los papas habían llegado a ejercer las funciones de soberanos

temporales en Italia central. El papado pretendió entonces que esa autoridad

temporal se fundaba en títulos sagrados. En el último decenio del siglo V se

había publicado en Roma, fuera de la cancillería pontificia, una serie de

documentos apócrifos, llamados de Símaco porque databan de este pontificado

(498-541). Uno de ellos es la célebre Legenda sancti Sylvestri. Este

texto, que pasaba por ser la biografía de Silvestre I, narraba que dicho papa

había curado a Constantino I y lo había bautizado y que, después, el emperador

había dado al papa la supremacía sobre la Iglesia concediéndole la ciudad de

Roma, de la que él había partido para fundar una capital nueva. Sobre la base

de esta historia se había construido una leyenda más tendenciosa, conocida con

el nombre de Donación de Constantino. Según este texto, Constantino

había entregado al papa Silvestre todas las vestiduras e insignias imperiales,

su palacio, la ciudad de Roma, todas las provincias de Italia y las ciudades

de Occidente, incluidas expresamente las islas. Con este acto, el papa se

convertía en un segundo emperador, dotado en Occidente de poderes equivalentes

a los del emperador de Oriente. Además, parece claro que el autor de la Donación quería sugerir que Constantino se había alejado de Roma para dejar al papa el

poder supremo; en otros términos, Constantino había llegado a emperador de

Constantinopla después de haber recibido la autorización pontificia, y esta

autorización podía serle también retirada.

La fecha de la falsa Donación es incierta. Pero desde luego no es posterior a los primeros años del siglo XI.

La crítica reciente ha probado que fue urdida para apoyar la llamada de Esteban

II a Pipino (754). Afirmaba que el papado había sido despojado por los

lombardos de territorios que le habían sido concedidos por Constantino;

disimulaba el hecho histórico de que esos territorios habían pertenecido recientemente

al Imperio de Oriente. Es muy probable que, a diferencia de la Legenda, este documento fuera redactado en los círculos pontificios, aunque no

necesariamente con la complicidad del papa. Cualquiera que fuese su influencia

en la época, la Donación llegó a gozar con el tiempo de gran autoridad y

constituyó el arma más eficaz del arsenal pontificio. Sin embargo, es preciso

subrayar con toda claridad que en modo alguno puede imputarse a la Legenda o a la Donación la doctrina, mucho más antigua y tradicional, de que el

poder pontificio procede de Pedro. En la época de Gregorio Magno, los papas

llevaban tiempo actuando, al menos en algunas cuestiones y en algunos sectores,

como personas investidas de una autoridad que no sólo era única en calidad y

extensión, sino también realmente superior a todas las restantes autoridades,

aunque todavía de forma poco definida. Los papas habían enviado a los

concilios los enunciados de la fe; su conformidad se había considerado

necesaria para que los cánones de esos concilios tuviesen fuerza obligatoria

universal; sus representantes habían tenido preferencia en los debates y

habían intervenido en forma decisiva. Los papas se habían pronunciado sobre

toda clase de problemas doctrinales o disciplinares y habían juzgado las causas

de todo género que les habían sido propuestas. Aunque no fuese de buen grado,

la Iglesia de Oriente había reconocido a los pontífices romanos el privilegio

que les confería una jurisdicción de apelación. Había nombrado

legados en la Galia y en otros lugares; tenía un representante en Constantinopla;

había ejercido poderes soberanos para establecer la Iglesia en Inglaterra. Sin

embargo, durante los dos siglos que siguieron a la muerte de Gregorio I, los

papas se vieron a menudo eclipsados y desdeñados por los príncipes temporales;

su acción fue obstaculizada y, a veces, discutida o impugnada; en otros

momentos, casi se paralizó toda la actividad pontificia por la falta de

inteligencia o de voluntad de los que ocupaban el cargo supremo. Pero el papado

actuó con libertad completa en regiones como Gran Bretaña y sus zonas de

influencia, en Frisia, Sajonia

y Baviera, incluso en la época en que, bajo la poderosa autoridad de Pipino y

Carlomagno, renunció a la iniciativa en los países francos. Los papas

patrocinaron la empresa de Bonifacio y sus compañeros y sucesores, confirmaron

sus poderes y sancionaron o modificaron sus decisiones.

A lo largo de la historia

pontificia hubo de cuando en cuando papas que, al llegar al poder, supieron explotar con rapidez y

perspicacia las posibilidades inherentes a su oficio. Hablaban y actuaban con

fuerza inesperada y desacostumbrada, no cometiendo abusos de poder, sino de

acuerdo con su concepción profunda de la naturaleza de la autoridad que

ejercían. Así lo hizo Nicolás I (858-867), que reinó en la época en que los

obispos de Francia septentrional estaban conquistando su independencia respecto

al poder imperial. Intervino dentro y fuera del reino carolingio como si

hubiera tenido una autoridad inmediata y completa sobre los obispos y sus

metropolitanos; anuló elecciones y decisiones, oyó a los que apelaron a él y

llevó procesos a la curia romana. En el asunto del divorcio de Lotario se

presentó como juez supremo de la legalidad y la moral, y aunque se trataba de

un monarca, recurrió hasta a la excomunión. Esto último es particularmente

importante. Tanto en Occidente como en Oriente, los papas se mostraron

dispuestos a excomulgar —es decir, separar de la comunión de la Iglesia romana,

considerada como Iglesia universal— a los que, cualquiera que fuese su rango o

posición, habían desobedecido al actuar. Sin embargo, no todos los papas

obraron así. Durante más de cuatrocientos años hubo varios intervalos y dos

períodos de alguna duración en los cuales los papas se vieron sumidos en la

impotencia, sea por falta de dinamismo personal, sea por estar mezclados en

las intrigas y disputas de las facciones romanas.

Quiso el azar que Nicolás

tuviera que intervenir en el asunto de Focio, que estudiaremos más adelante.

Desde el principio lo abordó sin miramientos y condenó al patriarca como

usurpador. Informado por un enemigo de Focio, depuso a sus propios legados, que

habían rebasado los límites de sus poderes. En una carta dirigida al emperador,

reivindicó ciertos derechos que hasta ese momento nunca se habían ejercido en

Oriente; por ejemplo, el de convocar en Roma a las partes en litigio para

examinar su caso, aunque no hubiesen apelado al papa. Nicolás habló del papado

con una fuerza que jamás fue igualada, ni siquiera por Gregorio VII. Según él,

constituidos príncipes de toda la tierra, los papas resumen en sí a toda la

Iglesia; todos los cristianos están sometidos a la autoridad pontificia. Fuera

de la Iglesia romana no existe cristianismo; el papa es jefe de los obispos.

El monarca que dispone de un obispado como si fuera propiedad personal suya

rebasa sus poderes. El papa es mediador entre Cristo y el hombre; de él

proceden los poderes de los emperadores y de los obispos. Es posible que, en

sus exageraciones de pensamiento y de expresión, estuviera influido por su alter ego, Anastasio el Bibliotecario, personaje equívoco que había sido sucesivamente

candidato ambicioso al papado, excomulgado, sacerdote reducido al estado

secular, y cuya violencia de palabra y de obra envenenó innecesariamente las

negociaciones con Constantinopla y con Hincmaro de Reims. También cabe pensar que las

falsas Decretales influyeron en Anastasio y en su señor; esos textos sirvieron

para una cómoda justificación más que para ejercer una influencia eficaz. En

todo caso, Anastasio emplea en sus cartas un lenguaje enérgico, casi brutal, y

una lógica inflexible. Tenemos aquí una muestra de ese estilo implacable, que

volvió a aparecer con Gregorio VII y Bonifacio VIII. Ese estilo sólo podía

usarlo eficazmente un hombre poderoso; después de los pontificados de los

sucesores de Nicolás, como Adriano II y Juan VIII, no se volverá a encontrar en

casi dos siglos. Pero la correspondencia y los decretos de estos papas

enérgicos quedaron en los archivos de la curia como el arco de Ulises, dispuestos para ser utilizados

cuando se sintiera la necesidad de contar con un arma poderosa.

Al restaurar Otón el Grande el

Imperio, adoptaron los monarcas muchos aspectos de la doctrina relativa a la

autoridad imperial, con la diferencia de que esa doctrina estaba ahora, por

decirlo así, exteriorizada. Todo el poder ejecutivo incumbía al brazo secular;

ningún rey alemán, exceptuado quizá Enrique II, se consideró padre y jefe de

la Iglesia de Occidente. Había aquí un cambio de perspectiva sutil, pero real.

Carlomagno había conducido, como príncipe designado por Dios, a su pueblo, es

decir, a la Iglesia, si se miraba desde otro ángulo (de hecho, los emperadores

de Oriente y de Occidente consideraron su Imperio como ecuménico). En cambio,

los monarcas alemanes gobernaron sólo el reino alemán, del cual formaban parte

los territorios pontificios, estando el papa vinculado a ellos por un

juramento de fidelidad. En la práctica pretendieron tener el derecho de regir a

los obispos, que eran grandes señores feudales, y lo mismo al papado, es decir,

a la iglesia privada del emperador (Reichskirche). A veces algunos

emperadores, en particular Conrado II, recibieron el título de vicario de Dios

o de Cristo; pero esto era una expresión honorífica propia de la época, y se

refería más a los actos del monarca que a su persona. El emperador alemán no

estaba designado por Dios para desempeñar la función de Cristo como jefe y guía

de la Iglesia; más bien hay que decir que, en virtud de su dignidad real,

realizaba ciertos actos y, al hacerlo, representaba a Cristo. Por eso, en la

medida en que de una conducta puede deducirse una teoría o un programa, parece

que el Imperio carolingio se enseñoreó del poder espiritual de la Iglesia mucho

más que los alemanes; pero, en realidad, estos últimos amenazaron la

independencia espiritual de la Iglesia mucho más que Carlomagno, el cual actuó

como un devoto creyente buscando lo que consideraba como interés supremo de la

Iglesia. Los emperadores alemanes, incluso los más piadosos, se preocuparon

ante todo de los intereses temporales de su reino, del que los territorios

pontificios, a pesar de su importancia, constituían únicamente una parte.

|

|

|