| Cristo Raul.org |

|

|

|

|

|

|

|

LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIACAPITULO IV

LAS

VICISITUDES DEL PAPADO (604-1049)

Nunca fue tan oscura la historia

del papado como durante los cuatro siglos que siguieron al pontificado de

Gregorio I, sobre todo a lo largo de los siglos VII y X. Durante estos dos

períodos, lo mismo que en el siglo IX, los papas se sucedieron muy rápidamente;

así, del 604 al 701 hubo veinte pontificados; entre el 816 y el 900 otros

veinte, y treinta y tres entre el 900 y el 1003. Por lo cual, la duración media

de pontificado para el conjunto de los siglos es inferior a cinco años. Por

ese motivo carecería de sentido un relato basado en la serie de los pontificados;

a ello se añade que la documentación literaria sobre este período es escasa.

Los eruditos de estos cien últimos años se han afanado por establecer la

cronología, fechar los actos y documentos importantes, determinar las etapas

de la actividad artística y litúrgica desplegada en Roma. Pero la literatura

histórica, biográfica y teológica producida por Roma o referente a ella es

sumamente reducida. Por tanto, no debe extrañar que sean tan pocos los papas

que han dejado huellas duraderas de su política y de su personalidad que sirvan

para informar a la posteridad. Gregorio II y Gregorio III (715-741), los dos

considerados santos, Adriano I (772-795), Nicolás I y Adriano II (858872), Silvestre II (999-1003) pueden

considerarse figuras excepcionales por sus cualidades personales y políticas.

Si nos atenemos a Roma, el

período de cuatro siglos se divide a su vez en cuatro épocas. La primera

(604-715) continúa en diversos aspectos la historia pontificia anterior. La

Iglesia de Roma sigue formando parte del Imperio desde el punto de vista

jurídico. Está ligada estrechamente a la actividad teológica y de otro tipo de

la Iglesia de Occidente. Roma ha recobrado en parte el territorio perdido en el

momento de las invasiones y los asedios del siglo VI. Constituye un conjunto

cosmopolita, acrecentado a mediados del siglo vu por los exiliados cristianos

que huyen del Oriente musulmán. El clero procede de varias razas y, desde el

686 hasta el 752, todos los papas, excepto Gregorio II, son griegos de Italia

meridional o sirios. Muchos de ellos fueron hombres ilustres y llevan el título

de santo. La muerte de Zacarías en 752 señala una etapa: coincide aproximadamente

con la extinción del exarcado bizantino de Rávena y con la subida al poder de

Pipino en Francia. Durante la segunda época (715-800), papas competentes

tuvieron que afrontar una situación cambiante en Italia y en Occidente. En

Italia del Norte, las conquistas lombardas acabaron con los últimos puntos de

apoyo del Imperio de Oriente y amenazaron a los territorios vecinos

administrados por el papado.

En la Galia, la subida al poder

de Carlos Martel y de sus

sucesores instituyó en Occidente un sólido principio de autoridad y

proporcionó a los papas unos protectores eventuales muy poderosos. Durante casi

un siglo continuó el proceso evolutivo que desembocó finalmente en la creación

del Imperio de Occidente el año 800.

Durante la tercera época

(800-888), los papas asistieron al apogeo y luego a la decadencia del Imperio

carolingio. Fue una época de actividad para la Iglesia franca, que discutió y

resolvió problemas litúrgicos y teológicos; el papado ejerció su influencia en

ella aconsejándole moderación y exigiendo la sumisión debida a un soberano. La

época termina con la caída del Imperio carolingio y el auge

de poderosas familias de Roma o de sus alrededores, que fueron manantial

perenne de inquietud y desorden. Durante el cuarto y último período, el poder

universal del papado sufrió un eclipse; el centro de la actividad política se

desplazó a Alemania, donde los reyes (y más tarde los emperadores) dominaron a

los obispos y absorbieron al papado. Por una ironía de la historia, el hecho de

que el emperador designase para el papado a una serie de prelados alemanes fue

lo que quebrantó el poderío de las familias romanas; un papa celoso reformador

tuvo así la posibilidad de poner en marcha un gobierno de la Iglesia

independiente y poderoso.

En tiempo de Gregorio I tenía ya

el papa prácticamente el poder civil de Roma. El código de Justiniano confirmó

el papel del obispo en la «ciudad» como juez, administrador de las finanzas y

protector oficial. En el caso de Roma, los papas administraron las rentas

procedentes de los cereales de Sicilia, Córcega y Cerdeña; se convirtieron en

banqueros y pagadores del emperador. Así, Gregorio I ejerció tales funciones.

Dos sucesos dieron como resultado reforzar la posición del obispo de Roma.

Gregorio se había convertido en el terrateniente más rico de la península

gracias a los importantes dominios recibidos como regalo en Sicilia, Cerdeña y

el sur de Italia, que vinieron a añadirse a los que había heredado. En

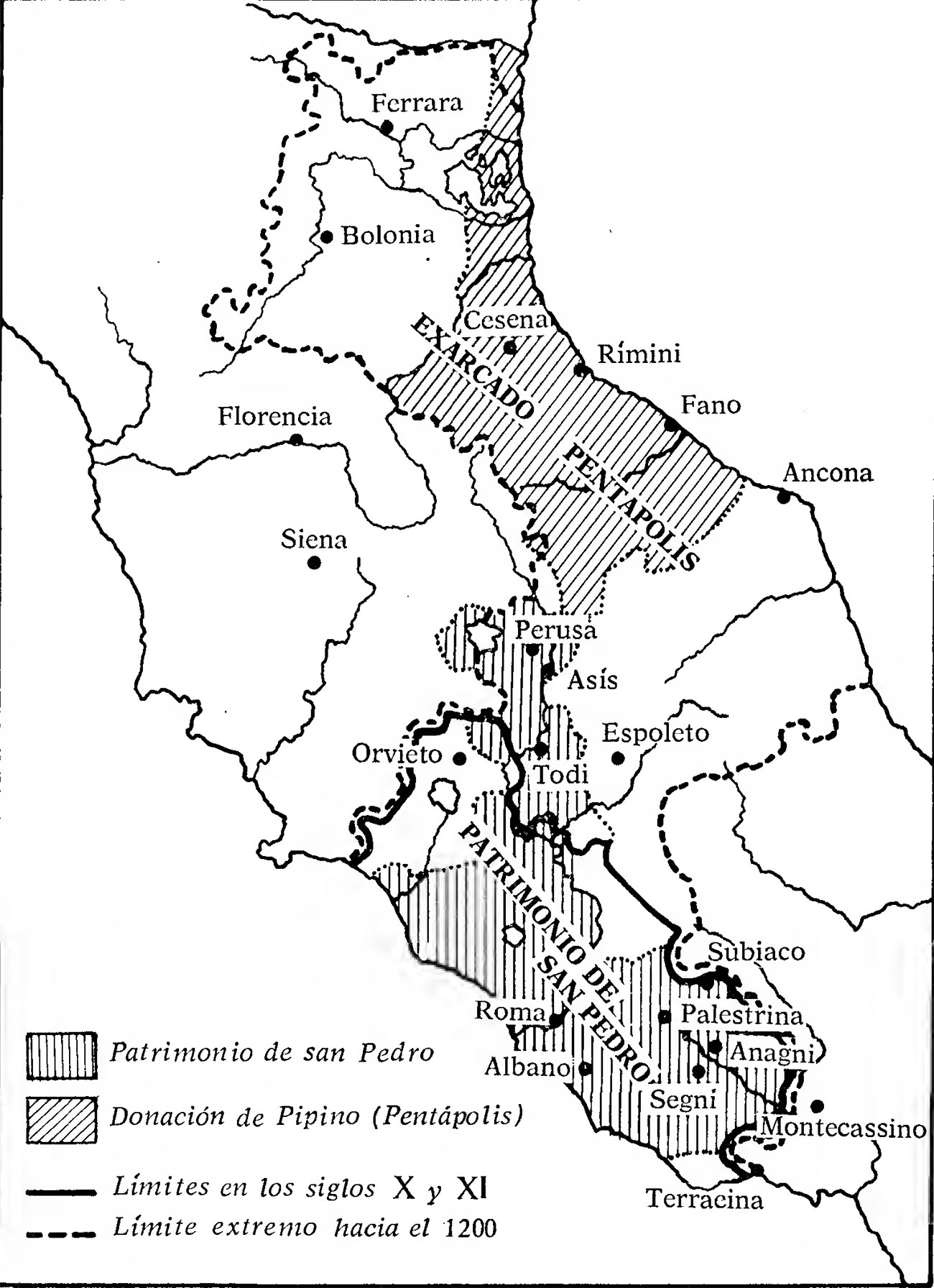

particular, de acuerdo con la leyenda de sus orígenes, el conjunto de dominios,

que se extendía desde Orvieto, en el norte, hasta Terracina, al sur, era

considerado patrimonio de San Pedro. El año 584, el emperador confirió al

exarca de Rávena autoridad directa sobre Italia; cuando se vio que el exarca no

ejercía una vigilancia eficaz, Gregorio se convirtió necesariamente en

proveedor general de su pueblo. A partir de este momento, los papas fueron los

verdaderos dueños de Roma, tanto en lo temporal como en lo espiritual, bajo el

control teórico de su soberano, el emperador. Tuvieron que organizar un

ejército y defender los intereses de la «república de San Pedro» contra los

ataques lombardos y las exacciones imperiales.

Esta situación, en la que el

papa tenía un doble poder de jefe espiritual y temporal, tuvo una consecuencia

necesaria. En Roma se formaron dos clases sociales sin equivalentes exactos en

otros lugares: los funcionarios de la Iglesia romana, eclesiásticos o no, y la

aristocracia de la ciudad, entre la cual se reclutaron a menudo los papas y

sus funcionarios y que fue sucesivamente enemiga, soberana o aliada del papa.

La cancillería, de la que procedieron en general los papas de los tres primeros

siglos de este período, no estaba necesariamente compuesta de romanos de sangre

o de nacimiento. Como demuestra la historia del papado, esos funcionarios fueron

a veces personas de grandes dotes; sin embargo, no constituyeron una burocracia

exagerada hasta el siglo XI. De igual modo, como veremos más tarde, tampoco los

cardenales formaron un grupo influyente antes de finalizar el período que

estudiamos. Sin embargo, existió muy pronto un cuerpo muy numeroso de

eclesiásticos, muchos de ellos casados, que constituían el personal de las

basílicas y de las iglesias de los monasterios o estaban encargados de

administrar las finanzas de los Estados Pontificios. La aristocracia romana

procedía de las familias de senadores y de altos funcionarios del Imperio de

Teodosio, que se transformó en nobleza casi feudal de Roma y de Campania. Pero formaba una clase diferente

de las otras que existían en las demás ciudades medievales. Los aristócratas

romanos mantuvieron celosamente sus títulos de descendientes de los príncipes

imperiales, pero no dispusieron de ningún poder político efectivo. Durante toda

la Edad Media dieron muchos de sus hijos a la cancillería y al papado, pero

continuaron siendo en potencia una fuente de desórdenes por sus querellas, por

las intrigas que tramaban entre las personas que rodeaban al papa y por los

motines y rebeliones que provocaban contra el gobierno pontificio. Ellos y sus

vasallos cometieron innumerables violencias durante las elecciones

pontificias, en las que tradicionalmente desempeñaban un importante papel. Lo

mismo ocurrió durante el largo período en que el papado fue juguete de las

disputas entre clanes o individuos poderosos.

Desde mediados del siglo VI

hasta el traslado de la corte pontificia a Aviñón, es decir, ochocientos años

después, Roma siguió siendo ciudad papal y su fama estribó más en las tumbas de

los Apóstoles que en las glorias de su pasado esplendor. Durante mil años, sus

arquitectos oficiales y casi todos sus artistas se consagraron a la

construcción de edificios sagrados o eclesiásticos. Además, como Roma era la

única ciudad de Europa occidental que gozaba de un gobierno monárquico estable

y durante toda la Edad Media siguió siendo rica, se convirtió en un museo de

obras maestras de todos los períodos y estilos. A pesar de la guerra interior y

exterior, a pesar de la destrucción de monumentos antiguos para despejar los

lugares y a veces también para proporcionar materiales a las nuevas

construcciones, Roma tuvo y tiene aún abundantes muestras del genio artístico

de cada uno de los siglos de la era cristiana. A pesar de numerosas

interrupciones que ocasionaron la destrucción y la desolación, Roma continuó

siendo una ciudad rica en iglesias y lugares sagrados, que los peregrinos

frecuentaban asiduamente.

Más de un siglo después de la

muerte de Gregorio I, la Italia central, incluido el territorio pontificio,

todavía estaba teóricamente bajo la jurisdicción imperial; pero según iba

transcurriendo el tiempo, las relaciones entre el papa y el emperador se

deterioraban y los vínculos se aflojaban. A principios del siglo VIII, la

Italia al norte de Roma estaba dividida en tres regiones políticas: los Estados

Pontificios; el exarcado de Rávena, al norte de los Apeninos, y el reino

lombardo, al noroeste. Uno tras otro, los emperadores vejaron al papa que

reinaba al mismo tiempo que ellos; el punto culminante de esta política fue el

atentado cometido contra la persona de Gregorio III por León Isáurico. Más

grave fue que los emperadores impusieron a Italia un sistema fiscal muy duro y,

con todos estos procedimientos, se enemistaron con el papa y con el pueblo.

Luitprando, rey de los lombardos, hombre piadoso pero extravagante (712-744),

hizo avanzar a su ejército amenazando al exarcado de Rávena y a los territorios

pontificios. El papa Gregorio III pidió ayuda a Carlos Martel; pero éste se la negó. Unos años

más tarde, Esteban II se vio a punto de perder gran parte de sus territorios y

la misma Roma en provecho de Astolfo, sucesor de Luitprando. Pidió entonces la

protección de Pipino y acudió a Ponthion, Francia, el año 744, hecho sin

precedentes. Pipino aceptó ayudarle; en dos campañas sometió a Astolfo y

entregó al papa los territorios conquistados a aquél (756). De este modo se

reconocía oficialmente la jurisdicción pontificia al norte del ducado de Roma;

este suceso coincidió con la victoria de los iconoclastas en Constantinopla y

señaló una etapa. El papado había restablecido sus relaciones con el emperador

de Oriente y la Iglesia bizantina, relaciones que duraron aún tres siglos con

algunas interrupciones. Sin embargo, se había dado un paso decisivo. El papado

se había desviado del emperador de la «nueva Roma», había sacudido el yugo de

la servidumbre que estorbaba sus movimientos, había logrado un reino en Italia

y buscaba protección en el rey de los francos. No es casual que, tras una larga

serie casi ininterrumpida (685-752) de papas griegos, Esteban II fuera el

primer papa (exceptuado Gregorio II) de ascendencia italiana. Veinte años

después, Adriano I, que había heredado numerosos problemas y dificultades,

pidió ayuda a Carlomagno, que acababa de asumir el poder. Obtuvo la promesa de

recibir toda Italia, desde Mantua hasta las posesiones bizantinas del sur. La

promesa no se cumplió jamás; pero en el 787 se añadieron a los Estados

Pontificios nuevos territorios al norte de Viterbo y cerca

de Farfa.

La estrecha dependencia del

papado respecto a la monarquía franca iba a tener importantes consecuencias.

Más de tres siglos antes, para oponerse a las pretensiones imperiales al

gobierno de la Iglesia, los papas habían elaborado una tesis según la cual el

emperador quedaba integrado en la Iglesia y ejercía en ella una función protectora

bajo la autoridad del pontífice. Esta tesis iba perdiendo su sentido cada vez

por las teorías y los actos de emperadores como Justiniano I y por la política

atrevida de los emperadores siguientes; estos príncipes no tuvieron ninguna

consideración con Roma, mientras que exaltaron y explotaron al patriarcado de

Constantinopla. Después de siglo y medio de difícil coexistencia con el

Imperio, el papado volvió sus ojos al Occidente. Cuando Pipino respondió a su

llamada, el papa dio el paso decisivo de otorgar al rey de los francos el

título de patricio de los romanos. Patricio era el título que tenían en

Bizancio algunos funcionarios de la corte. En su nueva forma y nueva

aplicación, el término parece una innovación; tiene el sentido de «señor» o

«protector», mientras que los romani aludidos no son únicamente los

habitantes de Roma, sino todos los que están bajo la jurisdicción de la Iglesia

romana. Al añadir a la colación de este título la ceremonia (desconocida hasta

entonces) de la consagración real, el papa no sólo daba un carácter religioso

al patricias romanorum, sino que lo vinculaba estrechamente consigo. El

título era conferido por el papa y adquirió un carácter de majestad gracias a

una especie de consagración completamente original. De este modo, el papa

empezaba a ocupar la posición y a desempeñar el papel que, por su incapacidad

de actuar, había dejado vacantes el emperador de Oriente.

Carlomagno recibió el título de patricio el año 754 en el momento de su consagración. En el 774 prometió al papa Adriano

I conceder a la Iglesia romana todos los territorios que le habían usurpado y

que figuraban en la donación de Pipino. Cuando Carlomagno se adueñó de la

corona lombarda, no mantuvo su promesa porque la consideraba ya inoportuna.

Parece que el emperador proyectó reemplazar la vieja Roma por Aquisgrán, su

ciudad imperial, que durante algún tiempo no fue sólo el centro administrativo

del Occidente, sino también el foco de un gran renacimiento intelectual y

monástico. Sin embargo, la inesperada coronación de Carlomagno modificó de

forma duradera las perspectivas políticas de la cristiandad occidental.

La opinión de los historiadores

se divide —revelando una desconcertante ausencia de pruebas— respecto a las

circunstancias que rodearon la coronación imperial de Carlomagno el día de

Navidad del año 800, suceso que iba a tener gran significación en la vida

política y eclesiástica de Europa. León III, el papa entonces reinante, era un

hombre mediocre y de dudosa reputación, que había sido derrocado por los

enemigos que le rodeaban. Carlomagno fue a Roma para examinar los cargos que

pesaban contra el papa y restablecer el orden. El papa rehusó someterse a

juicio y, de hecho, quedó libre de toda acusación después de haber afirmado con

juramento su inocencia. Dos días más tarde, durante la noche de Navidad, el

papa puso una corona sobre la cabeza de Carlomagno, que estaba orando ante la

tumba del Príncipe de los Apóstoles, mientras el pueblo lo aclamaba como Augustus, como

emperador de los romanos. Entonces el papa lo «veneró». Con ello imitaba la

ceremonia bizantina de la coronación imperial. Este suceso, quizá el más

importante de la historia política medieval, sigue siendo un enigma histórico.

¿Quién premeditó esta escena? ¿Quién la llevó a feliz término? León III no dio

ninguna prueba de carácter ni de habilidad política. Sin embargo, parece que a

él se debió la iniciativa de la coronación; el modo y el acto mismo parecen

haber cogido desprevenido a Carlomagno. Pero es casi inconcebible que éste no

tuviese alguna idea de lo que iba a ocurrir. La explicación más verosímil

(aunque diste de ser cierta) de la maniobra es la siguiente: el papa y sus

consejeros aprovecharon el momentáneo interregno existente en Constantinopla

para llevar a buen término el largo proceso, por el cual el papado se había

separado del emperador de Oriente e iba a crear en Occidente —o a transferir a

Occidente— un Imperio gobernado por un hombre que sería, según la idea

pontificia, servidor y protector de la Iglesia romana. Puede ser que

Carlomagno, por su parte, quisiera asegurarse el traslado del Imperio a

Occidente por medio de un matrimonio diplomático con la emperatriz Irene, que

había sido destronada. De todas formas, aceptó el hecho consumado y, a su

debido tiempo, fue reconocido como emperador de Occidente incluso por el

emperador de Oriente. Pero nunca admitió explícitamente los términos en que el

papa había definido su función; éste había declarado, en efecto, que el

emperador era el servidor de la Iglesia romana. Subsistía una gran diferencia

entre el Imperio de Oriente y el de Occidente. En Oriente, el título de

emperador no era, en teoría, hereditario; para asegurar la sucesión, el

emperador tenía un adjunto que era también un sucesor, como en la antigua Roma;

además, en tiempo de crisis era el jefe de facto quien subía

al trono. En Occidente, gracias a la acción diplomática, hábil y perseverante

del papado, el derecho de sucesión quedó en manos del papa, el cual tenía que

coronar al candidato. Una vez que se asentó esta doctrina, raras veces fue

criticada de buena fe y nunca se logró ponerla en entredicho. Habrían de

transcurrir cuatro siglos antes de que se instituyera un colegio electoral

dotado de plenos poderes. Entonces, a la intervención del colegio seguía

inmediatamente la coronación o, al menos, el reconocimiento pontificio. Pero

en esta época el título de emperador y el cargo imperial se habían convertido

en algo muy diferente por su estatuto y su importancia política. De hecho,

Carlomagno dio el primer paso decisivo que iba a destruir la concepción casi

ecuménica del Imperio. En efecto, siguiendo la costumbre franca, repartió sus

Estados entre sus hijos y acabó con la pretendida universalidad territorial.

Cuando sus hijos continuaron esta política y se disputaron sus partes

repectivas, el Imperio carolingio perdió, en el sentido que sea, todo carácter

universal o hereditario; prácticamente su poder y su prestigio decayeron hasta

que en el 899 el título imperial quedó desprovisto de toda efectividad durante

algún tiempo. Cuando surgió el renacimiento otoniano, el papado impuso su

doctrina y sus condiciones sin dificultad, aunque luego algunos papas

importantes tuvieron que defenderlas.

El fraccionamiento del Imperio

carolingio y las discordias que nacieron en adelante entre personajes de menor

envergadura dieron a las dos potencias que dominaban a la Iglesia la ocasión de

ratificar sus antiguas pretensiones con una fuerza y una claridad nuevas. Más

adelante describiremos con mayor detalle la actividad que desplegaron los

obispos de la corte, o cercanos a ella, de Ludovico Pío

y sus sucesores. El papado recibió de estos obispos una ayuda al menos

indirecta; sin embargo, su posición no mejoró hasta que subieron al solio

pontificio papas competentes y activos.

El primero de ellos fue Nicolás

I (858-867). Se ha dicho que fue el arquitecto del papado medieval y el papa

«más grande desde Gregorio I». Con sus palabras y, más aún, con sus obras, en

todos los campos, ya sea en sus relaciones con Constantinopla, con Rávena o el

emperador, o con los poderosos obispos franceses, Nicolás proclamó que Roma

ocupaba una posición suprema y que la jurisdicción pontificia se extendía a

todos los miembros de la Iglesia, tanto clérigos como laicos. El vínculo

directo establecido hacía largo tiempo entre los papas y la jerarquía en

Italia, Sicilia, Africa y el valle del Ródano se había debilitado a causa de

las conquistas bizantinas, de las usurpaciones lombardas y, sobre todo, de la

acción enérgica de los monarcas francos desde la época de Carlos Martel. Este vínculo había subsistido en

otra forma, primero en Inglaterra, luego en los nuevos territorios ganados por

Bonifacio para el cristianismo. Como es natural, Nicolás quiso seguir la misma

política que en los Estados de los descendientes de Carlomagno. Hubo una

cuestión difícil con el divorcio de Lotario II, uno de los primeros conflictos

matrimoniales que afectaron el curso de la historia de Europa; hubo también la

interminable serie de controversias con Hincmaro de Reims, durante las cuales el gran

obispo fue tratado desdeñosamente y sin los procedimientos debidos. Todos estos

asuntos revelaban una actitud respecto a los monarcas y los prelados muy diferente

de la que habían tenido los papas del tiempo de Carlomagno.

Adriano II, sucesor de Nicolás,

aplicó también esa política, aunque con menos vigor. Siguiendo la evolución del

Imperio carolingio, el papado sufrió un eclipse sombrío, cuya primera

consecuencia fue la muerte de Juan VIII durante un motín (882). Cinco años más

tarde fue depuesto Carlos el Gordo, último emperador que reinó efectivamente.

Murió en el 888 y el Imperio fue objeto de una vergonzosa liquidación. Tres

años después fue elegido el papa Formoso (891-896),

que se granjeó muchas enemistades. Se cuenta que Esteban VII, sucesor de un

papa que sólo reinó unos días, exhumó el cuerpo de Formoso y sometió a juicio al papa

difunto por diversas faltas canónicas, arrojando después su cadáver al Tiber. En ocho años sucedieron a

Esteban ocho papas, lo que da idea de la brevedad de sus pontificados. El

papado entraba en la fase más triste de su historia. Sometidos a la violencia y

a las ambiciones de los nobles que luchaban en Roma y en el ducado, los papas

fueron a menudo el juguete de las familias poderosas.

Sin embargo, los relatos

coloristas de los escándalos pontificios que tuvieron lugar durante más de un

siglo, especialmente en la primera mitad del siglo X, se han divulgado a menudo

en el pasado sin un examen crítico y con gran estrechez de perspectiva. No

solamente autores hostiles como E. Gibbon, sino

también grandes historiadores católicos como Baronio y L. Duchesne han admitido a veces

apresuradamente pruebas discutibles. Es cierto que, a finales del siglo IX, el

ducado de Roma era hostigado y devastado parcialmente por los musulmanes y, al

norte, se hallaba bajo la amenaza de los duques lombardos; la misma Roma estaba

destrozada por las luchas de partido que promovían las grandes familias. Sin

embargo, la administración pontificia, al menos en cierta medida, nunca dejó de

funcionar, y las diversas actividades religiosas se conservaron. El esplendor

de Roma pertenecía en gran parte al pasado. Roma era miserable no sólo en

comparación con lo que había sido en la época imperial, sino también en

relación con Constantinopla y Córdoba, tanto en riqueza y población como en

vida comercial e intelectual, y en grado de civilización. Sin embargo, Roma

seguía siendo única en la cristiandad occidental. Conservando aún la riqueza

sus iglesias, santuarios y prácticas litúrgicas tradicionales; poseyendo una

doble administración, pontificia y civil; enraizados en la tradición, los

romanos tenían una idea elevada de su ciudad, a la que consideraban cabeza del

mundo (caput mundi) por su

pasado glorioso y su autoridad apostólica. Roma, señora de todos y servidora

de nadie, resplandecía con la sangre de sus mártires y era aún la meta de

peregrinaciones que partían de los confines de la cristiandad. Sus murallas y

su extensión territorial eran maravillosas. En la orilla derecha del Tiber, junto a la colina del Vaticano y

la basílica de San Pedro, existían los hospitales o las scholae de las

naciones nórdicas, sajones, frisones, francos y lombardos, y el palacio de los missi o delegados imperiales. Al norte estaba el burh o burg, nombre que ha llegado hasta nosotros (borgo). Más abajo, junto al río,

el nuevo recinto que León IV (847-855) había rodeado de murallas para

defenderlo de los musulmanes, y que lleva el nombre de este papa. Al otro lado

del río existían iglesias entre las ruinas y los viñedos. En el circuito de las

colinas, desde el Quirinal al Aventino, estaban las basílicas, los monasterios

y las casas de los funcionarios pontificios junto a Letrán. En todas las

iglesias importantes celebraban la liturgia los monjes pertenecientes a

monasterios con categoría de basílicas; el papa, los diáconos y los obispos

suburbicarios tomaban parte en las procesiones y en las misas estacionales.

Otros monasterios y conventos de monjas se encontraban en el interior o

alrededor de las ruinas de los baños y palacios antiguos. Aunque los papas de

esta época no tuvieran muchas iniciativas respecto a los asuntos exteriores y

no rigieran propiamente los destinos de la Iglesia, subsistía el papado con sus

archivos, su corpus jurídico y su ciencia tradicional. Sus

funcionarios, aunque frecuentemente perdieron de vista sus responsabilidades

personales o de otro tipo, nunca olvidaron que eran depositarios de la doctrina

y de la disciplina para el conjunto del mundo latino.

La llegada del senador

Teofilacto al poder puso fin al primer período de desórdenes. Era un noble a

quien Sergio III había confiado la dirección de las finanzas y del ejército

pontificio. Durante cincuenta años, él, sus descendientes y familiares fueron

los verdaderos dirigentes de Roma, incluso cuando algún papa, como Juan X, por

ejemplo, pudo hacer valer sus derechos. Teofilacto compartió el poder con su

esposa, Teodora, y con su hija Marozia, amante algún tiempo de Sergio III y

casada primero con Alberico, marqués de Espoleta, luego con Guy de Toscana y por

último con Hugo de Provenza, rey del Regnum Italicum. A

partir del 928, Marozia fue durante unos años la verdadera dueña de Roma; así

pudo nombrar papa, con el nombre de Juan XI, al hijo que había tenido de Sergio

III. Puso fin a su dominio la rebelión de Alberico, otro de sus hijos, que se

adueñó del poder en el 932 y obligó a su madre a entrar en un convento. Así

terminaron esos años que algunos historiadores modernos, haciéndose eco de

Baronio, han llamado la pornocracia, expresión exagerada en sí misma y basada,

al menos parcialmente, en una serie de sucesos escandalosos narrados

principalmente por el cronista Luitprando, cuya autoridad es dudosa. Alberico

reinó en Roma durante treinta y dos años como senador y príncipe de los romanos

al frente de la aristocracia militar. En este período, los papas no ejercieron

ningún poder temporal; fueron designados y manejados por el senador, aun siendo

en general personas competentes y dignas. Bajo el principado de Alberico se

realizaron algunas reformas eclesiásticas en Roma y en el ducado. Alberico fue

ante todo el protector del movimiento monástico. Muchos monasterios de Roma

habían sido secularizados y no seguían la regla de san Benito. En el 936

Alberico llamó a Roma a Odón de Cluny; este

insigne abad reformó varias casas religiosas y les dio la regla; a pesar de sus

esfuerzos y los de Alberico, no consiguió restablecer la abadía de Farfa, que

había decaído notablemente. En Roma y sus alrededores se fundaron nuevas casas

de monjes y monjas, y la antigua abadía de Subiaco recobró

su pasado esplendor.

Alberico murió en el año 954

dejando como sucesor a su hijo Octaviano. Este, que apenas contaba dieciocho

años, fue elegido casi en seguida papa con el nombre de Juan XII. Su

pontificado señaló una etapa; pero esto no se debió a su carácter ni a sus

hechos. Enrique I (919-936), duque de Sajonia y rey de Alemania, había

consolidado su reino y, por sus esfuerzos personales, se había convertido en el

príncipe más poderoso de Europa. Su hijo Otón el Grande, primer monarca que

reinó efectivamente en toda Alemania (su reinado transcurrió entre el 936 y

973), alejó definitivamente la amenaza de la invasión húngara gracias a la

victoria que obtuvo en Lechfeld el año 955. Antes, el 952, había atravesado los

Alpes para arreglar los asuntos italianos y había intentado en vano ser

coronado emperador. En el 962, el joven papa Juan XII, competente pero muy

mundano e inmoral, se dirigió a Otón como a un soberano pidiéndole ayuda para

defender los territorios pontificios. Este suceso estuvo rodeado de

circunstancias poco claras. Otón llegó a Roma a principios del 962 y, el 2 de

febrero, fue coronado emperador de los romanos. El papa veía garantizada su

independencia local y obtenía la confirmación de sus derechos sobre

el patrimonio tradicional y sobre los territorios más amplios que le

habían sido prometidos en el 774. Papas y caudillos romanos prestaron el

acostumbrado juramento de fidelidad. Otón conservó la autoridad suprema sobre

el territorio pontificio, y dos delegados, uno del emperador y otro del papa,

residieron en Roma. De este modo, la coronación de Otón el Grande, por la

ocasión y por las circunstancias, se pareció a la de Carlomagno, que de hecho

le sirvió de modelo. Sin embargo, el acontecimiento tuvo un significado muy

diferente. Lo primero porque, por muy grande que fuese Otón, no fue Carlomagno,

aunque Alemania permaneciese formando un bloque compacto —cosa que no logró el

Imperio carolingio— y aunque toda una serie de monarcas alemanes fuesen

coronados emperadores. Además, las ideas políticas habían cambiado: Carlomagno

se había considerado el David del Israel cristiano, cuyo sacerdote era el papa;

Otón y sus sucesores se preocuparon sobre todo del gobierno temporal de su

reino; los obispos eran sus vasallos y el papado una especie de Reichskirche sujeta al Imperio. En fin, mientras para el Imperio de Carlomagno Italia

representaba un anejo lejano y medio independiente, para los monarcas alemanes

constituía una parte —infiel e indócil, es verdad, pero al fin y al cabo una

parte— de su reino: era el «eje» de la diplomacia europea.

A los dieciocho meses de su

coronación, el emperador regresó a Roma para responder a la llamada de los

enemigos del papa. Juan XII fue juzgado por diversos delitos públicos y

privados, razonables unos, poco plausibles otros; pudo evitar su condena, pero

fue depuesto. El emperador designó para sucederle a León VIII, funcionario de

la curia; esto constituía un precedente peligroso y anticanónico que ofendía a

la tradición romana y pontificia. La carta que el emperador publicó en esta

ocasión contenía una cláusula según la cual el papa elegido tenía que jurar

fidelidad al emperador; los jefes romanos tenían que prestar juramento de la

misma naturaleza, el cual obligaba a consultar al emperador antes de toda

elección pontificia. Estos juramentos representaban algo totalmente nuevo. La

carta publicada por Otón en el 962 y el juramento de fidelidad que había

prestado el pueblo romano el 824 fueron interpolados en los documentos

primitivos de modo que sirvieran para constituir precedentes. Juan XII regresó

violentamente a Roma, pero murió poco después. Su sucesor, Benedicto V, fue

elegido sin consultar al emperador, que inmediatamente sitió a Roma y colocó

de nuevo en el trono pontificio al exiliado León VIII. Luego Otón escogió a

Juan XIII, que era una persona respetable. Pero al morir el gran emperador se

disputaron el poder los papas imperiales y los romanos, y hubo numerosas

explosiones de barbarie. En los años siguientes, Benedicto VII (974-983), el

mejor de los papas imperiales, gobernó la ciudad con firmeza y, de acuerdo con

el emperador, publicó un decreto contra la simonía. Continuó también la reforma

monástica ya iniciada, ayudado por Mayolo, abad de Cluny, de quien se ha dicho que rehusó

la tiara en el 974. Mayolo reformó San Pablo extramuros y el papa fundó San

Alejo en el Aventino, comunidad mixta de monjes griegos y latinos que seguían

las reglas de Basilio y Benito. En esta casa vivieron monjes fervorosos y eruditos

como san Bruno de Querfurt y san Adalberto, arzobispo de Praga. Hacía mucho

tiempo que Roma había cesado de ocupar el primer plano en materia de

espiritualidad. La fundación de San Alejo señala el comienzo de una época de

renovación monástica en Italia central; pero el papado no veía despuntar aún el

verdadero amanecer. Durante un siglo, aunque nominalmente estuviese bajo la

autoridad de los reyes y emperadores de Alemania, estuvo en la práctica

dominado por las casas romanas de los Crescencios y los Túsculos. A fines del

siglo, Juan, hijo de un Crescencio, gobernó Roma durante varios años con el

título de patricio, en tanto que el papa Juan XV estaba relegado a los asuntos

eclesiásticos. En este campo, el papa desplegó gran actividad, y a muchos funcionarios

de la cancillería pontificia que eran laicos y tenían un cargo hereditario los

reemplazó por cardenales, obispos y abades sin ningún derecho de sucesión. Así

fue quitando poco a poco el poder de la curia a los representantes laicos de la

aristocracia romana para entregarlo a los clérigos, que dependían más estrechamente

de la Santa Sede; ésta era la conditio sine qua non para

reformar el papado y proporcionarle personas consagradas a su servicio. A

finales del siglo, el papado respiró libre de las facciones, primero durante la

época de prudente gobierno que conoció Roma bajo la regencia de la emperatriz

madre Teófano (989-991) y luego durante unos años de renovación en el reinado

de un papa erudito y perspicaz, Silvestre II (999-1003), que fue elegido

directamente por Otón III, antiguo discípulo suyo. Su pontificado, que supo

fundir las antiguas costumbres con un estilo de vida nuevo, fue por así decir

la falsa aurora del renacimiento que iba a venir después. El papa y su

protector murieron casi al mismo tiempo. Los Crescencios recobraron el poder

sobre el papado hasta que sus rivales de la casa de Túsculo los reemplazaron en

la persona de su candidato Benedicto VIII. Este papa se comportó como un

caudillo belicoso y obtuvo éxitos; derrotó a los musulmanes por mar; coronó

emperador a Enrique II y celebró con él un concilio en Pavía el año 1022. El

último y quizá el peor de los papas tusculanos fue Benedicto IX (1032-1044),

joven inmoral y cruel, que obtuvo el pontificado por simonía. Dimitió en favor

del piadoso Graciano a cambio de la promesa de una pensión. Graciano tomó el

nombre de Gregorio VI. Esta situación exigía la anuencia de Enrique III; éste

designó al obispo de Bamberg, que tomó

el nombre de Clemente II. El papa y el emperador promulgaron de común acuerdo

un decreto contra la simonía, pero Clemente murió antes de un año, y su

sucesor, Poppo, obispo de Brixen, reinó menos de un mes (Dámaso II). Obligado a

designar papa por tercera vez, Enrique eligió a Bruno de Tuol, que tomó el

nombre de León IX (1048). Por primera vez después de casi dos siglos, el sumo

pontificado fue asumido por un papa capaz, enérgico y piadoso.

|

|

|