| cristoraul.org |

SALA DE LECTURA |

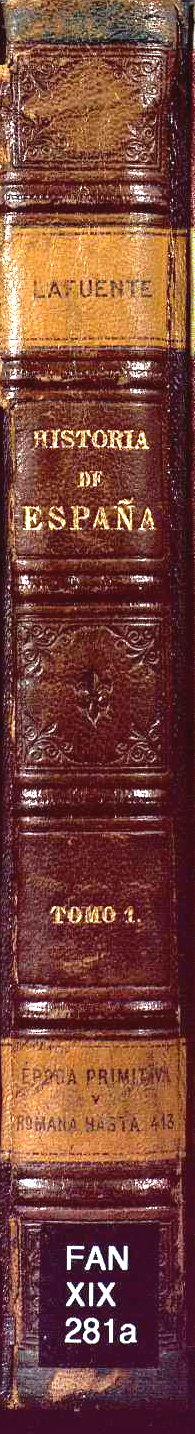

| Historia General de España |

|

|

|

LOS REYES CATÓLICOS

CAPÍTULO XL.RENDICIÓN Y ENTREGA DE GRANADA,1490 - 1492

Se

aproxima el término de la dominación de los hijos de Mahoma en España, y el

plazo en que va a cumplirse el destino del pueblo musulmán en la tierra clásica

del cristianismo. No tenemos reparo en anunciar anticipadamente este grande

acontecimiento, porque el lector que se haya informado de las campañas que

acabamos de narrar, le presiente también y le ve venir.

Conquistadas

Alhama, Loja, Vélez, Málaga, Baza, Almería y Guadix, toda la parte occidental y

oriental del reino granadino, rendidos el príncipe Cid Hiaya, el rey Abdallah el

Zagal, los caudillos de más nervio y de más vigor del pueblo sarraceno, quedaba

Granada con su vega y con las montañas que desde el balcón de la Alhambra podía

alcanzar con su vista Boabdil, el rey Chico, desprestigiado entre los suyos por

su infausta estrella y por sus derrotas, y sospechoso a los buenos musulmanes

por sus pactos y alianzas con los cristianos, teniendo que habérselas con los

monarcas poderosos y amados de todo el pueblo español, que disponían de un

numeroso y disciplinado ejército, endurecido con los ejercicios y fatigas de

la campaña, envanecido con una serie de gloriosos triunfos, entusiasmado con

su rey y con su reina, y ardiente de entusiasmo y de fe.

Una de

las condiciones con que el rey Chico había obtenido el rescate de su cautiverio

en el cerco de Loja, era que tomada Guadix por las armas cristianas abdicaría

su trono, entregaría Granada con todas sus pertenencias y castillos, y se

retiraría a aquella ciudad con título de duque o marqués y señorío de algunos

lugares de la comarca. El cumplimiento de aquella estipulación fue la que

exigió Fernando de Boabdil, requiriéndole a ello por medio del conde de

Tendilla. Excusóse el rey moro y procuró eludir una intimación que a tan

humillante y miserable estado le reducía, alegando que no podía sin riesgo de

su vida entregar una población que había acrecido de un modo extraordinario y

estaba resuelta a defenderse. Esto, que aparecía una especiosa disculpa, era

también una verdad. Porque Granada, que rebosaba de población con los muchos

millares de refugiados de las ciudades conquistadas por nuestros reyes, si

bien abrigaba gentes que deseaban a toda costa la paz, como eran los

propietarios, comerciantes, industriales y labradores, encerraba también

caudillos valerosos, belicosas tribus, nobles y esforzados personajes, cuales

eran los Abencerrajes y Gazules, las Almorávides y Ommiadas, descendientes de

las antiguas razas árabes y africanas, que estaban decididos a defender aquel

resto de la gloriosa herencia de sus mayores. Y había sobre todo en Granada una

muchedumbre de emigrados, de advenedizos, de renegados y aventureros, gente

desesperada y turbulenta, que excitada por los fanáticos musulmanes, llamaba

impío, traidor y rebelde al que hablara de transacción con los cristianos.

La

respuesta de Boabdil la recibieron los reyes en Sevilla, donde habían ido a

pasar el invierno, y donde se ocupaban en reformar abusos y en robustecer la

administración de justicia. Alegróse Fernando de una respuesta que le

proporcionaba ocasión de apellidar a Boabdil aliado voluble, pérfido y sin

palabra, y para comprometerle escribió a los granadinos descubriéndoles la

capitulación de Loja, y exigiendo se cumpliera pronta y puntualmente. La carta

surtió el efecto que el astuto monarca aragonés se proponía. La gente

tumultuaria y fanática se alborotó llamando al Zogoybi traidor y cobarde, y se

dirigió en tropel a la Alhambra con desaforados gritos; hubiera tal vez

perecido Boabdil a manos de las turbas, sin la enérgica intervención de los

nobles y caballeros que las aquietaron y restablecieron el orden. No tuvo ya

más remedio el rey Chico que declarar la guerra a Fernando, con lo cual

despertando el espíritu bélico en aquella ciudad que parecía aletargada,

comenzaron los moros a hacer algaras en las fronteras de los cristianos.

Hallábanse

Fernando e Isabel, cuando recibieron esta nueva, celebrando en Sevilla con

magníficas fiestas y regocijos, danzas, torneos y otros ejercicios marciales,

los desposorios de su hija mayor la infanta Isabel con el príncipe Alfonso,

heredero de la corona de Portugal (abril, 1490), que embajadores de Lisboa

habían venido a negociar con el deseo de estrechar alianza entre los dos

reinos, desunidos hasta entonces, o al menos recelosos a causa de las añejas y

frecuentemente renovadas pretensiones de doña Juana la Beltraneja.

Nuestros

cronistas se entusiasman al describir las suntuosas fiestas que con ocasión de

estos desposorios se celebraron en Sevilla. Duraron quince días, y asistieron a

ellas, no sólo los grandes y nobles de Castilla y Andalucía, sino que acudieron

también y tomaron parte en los juegos muchos caballeros o hidalgos de

Valencia, de Aragón, de Cataluña y hasta de Sicilia y otras islas

pertenecientes a la corona aragonesa. A orillas del Guadalquivir se abrieron

lizas y se construyeron tablados y galerías, cubierto todo con tapicerías y

pabellones de paños de oro y seda, en que se veían ricamente bordados los

escudos de armas de las nobles casas de Castilla. La reina iba vestida de paño

de oro, y asimismo la infanta doña Isabel, y hasta setenta damas de la

principal nobleza se presentaron con ricos trajes de brocados, cadenas y

collares de oro, con muchas piedras preciosas y perlas de gran valor, lo cual

indica que sin duda habían recobrado ya o repuesto las joyas de que se habían

desprendido para los gastos de la guerra. Los caballeros y justadores llevaban

igualmente ricas vestiduras bordadas de oro y plata: «é ningún caballero ni

fijodalgo (dice el cronista Pulgar) ovo en aquellas fiestas que pareciese vestido

salvo de paño de oro ó seda... en lo cual todos mostraron grandes riquezas é

grande ánimo para las gastar.» El rey Fernando, que rompió varias lanzas en el

torneo, fue de los combatientes que se distinguieron más por su destreza y

gallardía. Seguían luego las músicas y las danzas.

Aprestáronse

los reyes a tomar venganza de la conducta de Boabdil y de los granadinos, e inmediatamente

enviaron al conde de Tendilla a Alcalá la Real, nombrado capitán mayor de la

frontera. Los moros habían sorprendido ya algunos destacamentos cristianos,

tomado algún castillo y bloqueado otros, y el conde de Tendilla reforzó

oportunamente los más cercanos a Granada, y dictó otras medidas propias de su

experiencia y de su talento. Entretanto Fernando, reuniendo hasta cinco mil

caballos y veinte mil peones, avanzaba por Sierra Elvira, y entrando en las

llanuras de Granada llegaba casi hasta los muros de la capital talando las

mieses que los vasallos de Boabdil a la sombra de la paz habían estado

cultivando con esmero. Quiso el rey señalar esta expedición con una ceremonia

solemne, y allí en medio del campo, a la vista de los enemigos que podían

presenciarlo desde las almenas de la ciudad, armó caballero al príncipe don

Juan su hijo, de edad entonces de 12 años, siendo padrinos los dos antiguos y

poderosos rivales, los duques de Cádiz y de Medina-Sidonia. El acto terminó

confiriendo el caballero novel los mismos honores de la caballería a varios

jóvenes sus compañeros de armas. La reina se había quedado en Modín.

Continuando la devastación, salieron los moros y dieron un vigoroso ataque a la

gente del marqués de Villena, de que resultó entre otras la muerte de su

hermano don Alfonso Pacheco y una herida en un brazo al mismo marqués en el

acto de acudir a la defensa de un fiel criado suyo a quien vió atacado por

seis moros; a consecuencia de aquella lanzada el generoso marqués quedó manco

de aquel brazo para siempre.

En esta

correría llamó la atención un gallardo moro, que a caballo y solo, con una

bandera blanca en la mano se acercaba a las filas cristianas. Este arrogante

musulmán expuso que habiendo muerto tres de sus hermanos por la propia mano y

acero del valiente conde de Tendilla, deseaba vengar la ilustre sangre

derramada por el guerrero cristiano, peleando con él en combate singular. El

conde aceptó el reto, y obtenida licencia del rey, salió al encuentro del moro,

le venció y se le presentó a Fernando, el cual le mandó que le retuviera

cautivo en su poder.

Habían

acompañado al monarca cristiano en esta expedición los príncipes moros el

Zagal y Cid Hiaya, cada uno con una corta hueste de caballería, así por la

fidelidad que habían ofrecido al rey de Aragón, como por odio a Boabdil. En el

sitio de la vega llamado hoy el Soto de Roma había una fortaleza nombrada la

torre de Román, que servía de abrigo a los cultivadores sarracenos. A ella se

dirigió un día Cid Hiaya con su escuadrón de moros de Baza; llegóse a la

puerta del fuerte, y habló en árabe a los vigilantes que estaban en las

troneras pidiendo asilo para guarecerse de los cristianos que le perseguían.

El alcaide y los del castillo no tuvieron dificultad en franquearles la

entrada en la confianza de que hacían un servicio a los suyos. Mas tan pronto

como el auxiliar de Fernando se vió dentro con su gente, desnudaron todos los

alfanjes y se apoderaron de los engañados defensores de la fortaleza. Este

ardid, con que se propuso Cid Hiaya dar una prueba de lealtad a su vencedor y

amigo, excitó la rabia de los granadinos contra él, y no se cansaban de

llamarle traidor infame. Los prisioneros fueron puestos en libertad como

vencidos a mala ley, y Fernando, hecha la tala, que duró treinta días, se

retiró otra vez a Córdoba.

Alentado

Boabdil con la retirada del monarca aragonés, irritado con las correrías que

Mendo de Quesada y otros capitanes cristianos hacían en sus campos estorbando

las labores de los labriegos, y aprovechando la ocasión de estar ocupado el

marqués de Villena en aquietar los mudéjares de Guadix que andaban un poco

levantiscos, se animó a cercar y acometer la fortaleza de Alhendín que poseían

los cristianos por astucia de Gonzalo de Córdoba y por traición del alcaide

moro. Un incidente impidió al de Villena acudir con sus fronterizos tan pronto

como quería al socorro de los sitiados y no pudo evitar que Mendo de Quesada y

los cristianos que defendían el castillo cayeran en poder de Boabdil y que

fueran degollados y reducida a escombros la fortaleza. Creció con esto el

ánimo del rey Chico, e invadió repentinamente la Taha de Andarax y las tierras

del señorío del Zagal y de Cid Hiaya, regresando orgulloso a la Alhambra con

cautivos y ganados, después ele haber rendido y desmantelado el castillo de

Marchena. Los vasallos del Zagal quedaron alborotados y en rebelión, y

síntomas de querer rebelarse seguían notándose en los mudéjares de Guadix. Esto

último movió al marqués de Villena a tomar con ellos una determinación fuerte y

radical. Reuniendo cuanta gente pudo, acampó con ella cerca de aquella ciudad.

Reforzó la guarnición cristiana, y mandó a los moros salir al campo con

pretexto de hacer un alarde, y tan pronto como estuvieron fuera les cerró las

puertas y les obligó a alojarse en los arrabales y caseríos. Dióles después a

escoger entre abandonar el país con su riqueza mobiliaria o quedar sujetos a

una pesquisa judicial para averiguar quiénes habían sido los conjurados y los

instigadores. Ellos optaron unánimemente por la expatriación, y dejaron sus

antiguos hogares trasladándose con cuantos efectos pudieron trasportar a

África o Granada. Las poblaciones que por estos y otros medios quedaban

desiertas de moros iban siendo repobladas por cristianos que de diversas

provincias afluían a ellas.

Ya más

contentos los granadinos con Boabdil por el éxito de sus primeras excursiones,

meditaron otra, que al principio pensaron dirigir a Malaha, pero de la cual

desistieron por temor al prudente y valeroso Gonzalo de Córdoba que se hallaba

allí. Después a propuesta del intrépido Mohammed el Abencerraje acordaron

emprender la reconquista de algún pueblo de la costa para ver de ponerse en

comunicación con África, con la esperanza de recibir de allí socorros. A este

intento se encaminaban ya a Almuñécar, cuando de repente mandó Boabdil torcer

el rumbo por noticia que tuvo de que la guarnición de Salobreña se hallaba sin

municiones, sin agua y sin vituallas. Pronto se apoderó de los arrabales y

estrechó el castillo (agosto, 1490). Por veloces que quisieron acudir en

auxilio de los sitiados los gobernadores de Vélez y de Málaga, don Francisco

Enríquez y don Iñigo Manrique, con su gente, no pudieron pasar de Almuñécar y

de una isleta frontera al castillo, desde la cual apenas podían incomodar a los

moros. Sólo el hazañoso Hernán Pérez del Pulgar, acostumbrado a ejecutar las

proezas más difíciles, fletó un barco, espió una ocasión, se acercó a la orilla

de la costa, tomó tierra, y seguido de sesenta escuderos armados de ballestas y

espingardas, burló la vigilancia de los enemigos y se metió en la fortaleza,

desde la cual arrojó al campamento de los moros un cántaro de agua y una copa

de plata, para que vieran que no les apuraba la sed. Irritáronse con esta

provocación Boabdil y sus capitanes, y ordenaron a sus soldados el asalto

previniéndoles que no tuvieran piedad de nadie. Pero los cristianos de la

isleta molestaban cuanto podían con sus fuegos a los asaltantes. Pulgar y los

defensores del castillo resistían heroicamente, cuando al cabo de algunos días

de pelear sin comer ni dormir los unos, de dar infructuosos asaltos los otros,

supo Boabdil que los condes de Tendilla y de Cifuentes avanzaban a Almuñécar

con fuerzas considerables, y que el rey Fernando se apostaba para cortarle la

retirada en el valle de Lecrín. El rey Chico y sus capitanes tuvieron a bien

cesar en los asaltos, levantar de prisa el cerco, ganar la sierra y volver a

encerrarse en la Alhambra, desesperados del inútil ataque de Salobreña, pero

contentos con haber acertado a eludir un encuentro con Fernando.

El rey,

después de otra irrupción en la vega de Granada, en la cual empleó quince días

para hacer la tala de los panizos que los moros habían sembrado, eirlos así

privando de mantenimientos (setiembre), volvió sobre las comarcas de Baza y

Almería, y como no se le ocultase que aquellos habitantes, participando del mal

espíritu de los de Guadix, mantenían secretos tratos con los de Granada, los

hizo salir de las ciudades y de las plazas fuertes, dándoles a escoger entre

pasar a África o quedarse a vivir en las aldeas abiertas y alquerías, sin poder

entrar en población cerrada. Unos se resignaron a aceptar este último partido;

otros prefirieron desamparar la tierra de España, ya que así eran lanzados de

los techos bajo los cuales habían nacido y vivido sus padres. Merced a esta

dura y fuerte medida pudo Fernando regresar más tranquilamente a Córdoba, a

prepararse para otra más seria campaña

Mientras

los reyes hacían sus grandes preparativos, los capitanes de frontera ejecutaban

proezas individuales y mostraban con rasgos de valor heroico hasta dónde

rayaba, o su entusiasmo religioso, o su espíritu caballeresco. Cuéntase entre

otras la arriesgada y peligrosa hazaña que realizó Hernán Pérez del Pulgar.

Este campeón insigne, acompañado de quince de sus valerosos compañeros,

buscados y excitados por él, partió un día desde Alhama, su ordinaria

residencia, camino de Granada, con el temerario designio y resolución de

penetrar en la ciudad y ponerle fuego. Después de haberse ocultado un día

entre las alamedas de la Malaha, tomaron un haz de delgada leña y prosiguieron

la vía de Granada sin ser vistos ni sentidos hasta llegar al pie de sus muros.

Guiábalos un granadino, moro converso, y bajo su dirección Pulgar con una parte

de los intrépidos aventureros saltó por unas acequias, atravesó en el silencio

de la noche las oscuras y desiertas calles, llegó a la puerta de la gran

mezquita, y clavó en ella con su puñal un pergamino en que se leía el lema

cristiano Ave María. Dirigióse luego al vecino barrio de la Alcaicería, mas al

sacar fuego del pedernal para encender y aplicar al haz de leña se oyó y

divisó una ronda de moros; los aventureros desenvainaron sus espadas,

arremetieron y dispersaron la ronda, espolearon sus caballos, y dirigidos por

el moro ganaron el puente y se alejaron de la ciudad, que al ruido de aquella

refriega comenzaba ya a alborotarse. El rey premió largamente a los quince

osados campeones, y concedió además a Pulgar asiento de honor en el coro de la

catedral.

Hazañas

parecidas ejecutaron también Gonzalo de Córdoba y su compañero Martín de

Alarcón. Y cuéntanse igualmente aventuras caballerescas y galantes como la del

conde de Tendilla, el frontero mayor de Alcalá la Real. Noticioso el conde de

que una noble doncella granadina, sobrina del alcaide Abén Comixa, que tenía

concertado casamiento con el alcaide de Tetuán, iba a ser llevada a un puerto

de la costa para embarcarla y trasportarla a Africa a celebrar sus bodas,

determinó sorprenderla emboscándose en la sierra, como lo ejecutó apoderándose

de la joven y de su pequeña comitiva, que llevó consigo a Alcalá, donde dispensó

a los cautivos todas las atenciones de un cumplido caballero. Con noticia que

tuvo de este suceso el alcaide Aben Comisa, tío de la bella Fátima, que así se

llamaba la doncella, despachó al caballero aragonés don Francisco de Zúñiga, a

quien tenía prisionero, con carta del mismo Boabdil para el conde, ofreciendo

por el rescate de la novia hasta cien cautivos cristianos de los de Granada,

los que el conde eligiese. A esta propuesta contestó el de Tendilla poniendo a

Fátima a las puertas de Granada, escoltada por los suyos, después de haberle

regalado algunas joyas. Agradecido Boabdil a la galantería del caballeroso

conde, dio libertad a veinte sacerdotes cristianos y ciento treinta hidalgos

castellanos y aragoneses, y más agradecido todavía Abén Comixa entabló desde

aquel día y mantuvo después amigable correspondencia con el galante don Iñigo

López de Mendoza.

Llegó en

esto la primavera de 1491, y Fernando se halló en disposición de moverse camino

de Granada al frente de un ejército de cincuenta mil hombres, de ellos una

quinta parte de a caballo, compuesto de los contingentes de las ciudades de

Andalucía y de la gente que de otras provincias habían enviado o llevado los

grandes y nobles del reino. Supónese que acompañaban personalmente al rey el

marqués de Cádiz, el marqués de Villena, el gran maestre de Santiago, los

condes de Cabra, de Cifuentes, de Ureña y de Tendilla, el brioso don Alonso de

Aguilar y otros ilustres y nobles capitanes que representaban las glorias de

Alhama, de Loja, de Málaga y de Baza. El 16 de abril acampaba el ejército en la

Vega a dos leguas de la corte del antiguo reino de los Alhamares. La reina se

quedó en Alcalá con el príncipe y las infantas para atender como siempre a la

subsistencia y a las necesidades de los guerreros. En el palacio árabe de la

Alhambra celebraba Boabdil gran consejo con sus alcaides y alfaquíes sobre lo

que debería hacerse para la defensa de la ciudad. Acordes todos en cuanto a la

resistencia, quedó ésta decretada y organizada. Contábase en la capital del

emirato una población de doscientas mil almas, entre naturales y emigrados;

además de las huestes de veteranos había veinte mil mancebos en edad y aptitud

de manejar las armas; abundaban las provisiones en los almacenes; surtíanla el

Darro y el Genil de aguas copiosas; protegíanla las escabrosas montañas de

Sierra Nevada, y le enviaban su grata frescura; ceñíanla formidables muros y

torres, y se podía llamar la ciudad fuerte.

Convencido

Fernando de la dificultad de reducirla por la fuerza, determinó hacer una

correría de devastación por el ameno valle de Lecrín y por la Alpujarra, de

cuyos frutos se abastecía la ciudad. El marqués de Villena iba delante

incendiando aldeas, y recogiendo ganados y cautivos. El rey y los condes de

Cabra y de Tendilla tuvieron que sostener serias refriegas con los feroces

montañeses y con la hueste del terrible Zahir Aben Atar que les disputaban

aquellos difíciles pasos. Al fin, después de arruinar poblaciones y de talar

sembrados, regresó el ejército devastador no sin ser molestado por el activo

Zahir, a la vega de Granada, donde volvió a sentar sus reales para no

levantarlos ya más. Plantáronse las tiendas de los caudillos y las barracas de

los soldados en orden simétrico formando calles como una población, y cercóse

el campamento de fosos y cavas. La animación y el entusiasmo que se advirtió un

día en los reales era el anuncio de la llegada de la reina Isabel con el

príncipe y las infantas y con las doncellas que constituían su cortejo. El

marqués de Cádiz destinó a su soberana el rico pabellón de seda y oro que él

había usado en las campañas: las damas se acomodaron en tiendas menos

suntuosas, pero de elegante gusto.

Exaltados

los moros granadinos con la vista del campamento cristiano, diestros en el

combate, buenos y gallardos jinetes, amantes de empresas arriesgadas y dados a

hacer alarde de un valor caballeresco, ya que no se atrevían a pelear en

general batalla con todo el ejército reunido, salían diariamente o solos o en

pequeñas bandas y cuadrillas a provocar a los caballeros españoles a singular

combate. Los campeones cristianos los aceptaban, siquiera por ostentar su lujo

y su gallardía y por hacer gala de su valor ante las bellas damas de la corte

que presenciaban aquellas luchas caballerescas, y premiaban con sus finezas o

sus aplausos el arrojo, el brío o la destreza de los mejores combatientes.

Desde la llegada de Isabel era el campo cristiano un palenque siempre abierto a

esta especie de sangriento torneo; teniendo al fin que prohibir el rey, como ya

lo había hecho en alguna otra ocasión, estos costosos desafíos, en que se vió

no estar las más veces la ventaja por los cristianos, pues cuéntase que hubo

moro tan ágil cabalgador y tan arrojado, que apretando las espuelas a su

caballo árabe, saltó fosos, brincó empalizadas, atropelló tiendas, clavó su

lanza junto al pabellón de la reina, y volvió a su campo sin que hubiese quien

le alcanzara en su veloz carrera.

Isabel, a

quien los cuidados del gobierno no bastaban a distraer de los de la guerra,

inspeccionaba todo lo relativo al campamento, cuidaba de las provisiones y de

la administración militar, y muchas veces pasaba revista a las tropas a caballo

y armada de acero alentando a los soldados. Un día quiso ver de más cerca las

fortificaciones y baluartes de Granada y el aspecto exterior de la ciudad.

Obedientes todos a la más ligera insinuación de sus deseos, acompañáronla con

las debidas precauciones el rey, el marqués de Cádiz y los principales

caballeros, junto con el embajador de Francia que allí estaba, hasta la Zubia,

pequeña población situada en una colina cerca y a la izquierda de la ciudad.

Isabel estuvo contemplando desde la ventana de una casa los muros, torres y

palacios de la grande y única población que representaba ya el imperio musulmán

en España. Ella había prevenido al marqués de Cádiz que no empeñara aquel día

combate con los moros, pues no quería que se derramara sangre cristiana por la

satisfacción de una simple curiosidad o antojo suyo. Mas no pudiendo sufrir los

de Granada la presencia tan inmediata del enemigo, cuya inacción misma parecía

un silencioso reto o insulto, arrojáronse fuera de la ciudad con algunas

piezas de artillería, cuyos certeros disparos hicieron algún daño en las filas

cristianas. A tal provocación no les fue ya posible ni a los capitanes ni a los

soldados españoles contener su ardor ni reprimir su enojo, y arremetiendo con

impetuosa furia los marqueses de Cádiz y de Villena, los condes de Tendilla y

de Cabra, don Alonso de Aguilar y don Alonso Montemayor con sus respectivas

huestes, arrollaron de tal modo la infantería sarracena, que envolviendo ella

misma y desordenando en su fuga a los jinetes quedaron más de dos mil moros,

entre muertos, cautivos y heridos. Los demás entraron atropelladamente en la

ciudad por la puerta de Bibataubín (julio). Debe suponerse, y la historia así

lo dice, que la reina perdonó fácilmente al marqués de Cádiz y a sus bravos

compañeros la trasgresión de su mandato en gracia del triunfo. Los reyes, que

habían presenciado la pelea desde la Zubia con no poca zozobra, ordenaron por

la tarde la retirada al campamento.

Menos

afortunados don Alonso de Aguilar, su hermano Gonzalo de Córdoba, el conde de

Ureña y otros caballeros hasta el número de cincuenta, que se quedaron en

emboscada para sorprender a los moros que habían de salir aquella noche a

recoger los cadáveres, fueron ellos sorprendidos y degollados los más, y

gracias que se salvaron aquellos célebres caudillos; y no fue poca fortuna la

de Gonzalo de Córdoba, que habiendo caído en una acequia y pudiendo apenas

incorporarse y menos huir a pie con el peso de la armadura, encontró quien le

diera un caballo con el cual se puso a salvo. En cambio, en una salida que

después hizo Boabdil al frente de su caballería se vio en tanto apuro y tan

acosado por los cristianos, que sólo a la velocidad de su caballo tuvo que

agradecer no haber caído segunda vez prisionero, y volver a pisar los

suntuosos pavimentos de los salones de la Alhambra.

Una noche

(era el 14 de julio), la alarma, el sobresalto, la consternación cundieron de

repente en el real de los españoles. El fuego devoraba el rico pabellón de la

reina, y en breve se hizo general comunicándose con espantosa rapidez de unas

en otras tiendas. Isabel, que envuelta entre humo y llamas había podido salvar

su persona y sus papeles, corrió al pabellón del rey, y le despertó:

sobresaltado Fernando con el aviso, empuñó su lanza y su adarga, y a medio

vestir montó en su caballo y salió al campo. La alarma era ya general como el

fuego: el ruido de las cajas y trompetas se confundía con el de los gritos y

voces de la asustada gente: los capitanes y soldados acudían a las armas, y las

damas despavoridas y medio desnudas corrían sin saber dónde. Todos creían que

el fuego había sido puesto por el enemigo, mientras los moros, que desde los

baluartes de la ciudad veían la Vega iluminada por las llamas, creían asu vez

que era un ardid de los cristianos. Cuando el incendio se fue apagando, y vieron

éstos que no parecían enemigos por ninguna parte, se pudo ya averiguar con

calma la causa de aquel contratiempo y alboroto, que era en verdad bien pequeña

y sencilla. Al acostarse la reina Isabel mandó a una de sus dueñas que retirara

una bujía cuya luz la molestaba: la doncella tuvo la imprecaución de dejar la

vela cerca de una colgadura, que ondulando sin duda con alguna ráfaga de

viento que se levantó a media noche, se prendió y comunicó instantáneamente el

fuego a toda la tienda, y de allí a las demás. Por fortuna el incendio no causó

desgracias personales, y sí sólo la destrucción de algunos efectos de valor,

telas, brocados, joyas y alhajas en las tiendas de algunos nobles.

Pasado el

susto y calmados los ánimos, vino a convertirse en un bien aquel desastre; pues

para precaver otro de la misma especie en lo sucesivo, y por si el sitio se

prolongaba hasta el invierno, determinaron los reyes reemplazar las tiendas con

casas, al modo de algunas que se habían ya construido. Inmediatamente se puso

en ejecución este plan. Capitanes y soldados, caballeros de las órdenes,

grandes señores y concejos de las ciudades, todos se convirtieron

instantáneamente en fabricantes, artesanos y albañiles. Cesó el choque y

estruendo de las armas de guerra, y sólo se oía al ruido de la pica, del

martillo y de los instrumentos de las artes de paz. Merced a esta maravillosa

conversión y a la actividad de todos los trabajadores, en el breve tiempo de

ochenta días apareció como por encanto construida una ciudad cuadrangular de

cuatrocientos pasos de larga por trescientos doce de ancha, atravesada por dos

espaciosas calles, que cortadas por el centro formaban una cruz, con cuatro

puertas a los extremos. En cada cuartel se puso una inscripción que expresaba

la parte que cada ciudad había tenido en la obra. Luego que estuvo concluida,

todo el ejército deseaba que la nueva ciudad se denominara Isabela, por honra a

su ilustre fundadora, pero Isabel lo rehusó modestamente y quiso que llevara el

título de Santa Fe, en testimonio de la sagrada causa que todos defendían.

Idea grande y sublime, la de fundar una ciudad, única de España en que no había

podido penetrar la falsa doctrina de Mahoma, frente a otra ciudad, la única en

que tremolaba todavía el estandarte mahometano.

SALA DE

LAS DOS HERMANAS EN LA ALHAMBRA (GRANADA)

La

fundación de Santa Fe produjo más abatimiento en los moros que si hubieran

perdido muchas batallas. La presencia de un enemigo que tan a sus ojos y tan

confiadamente se asentaba en su suelo, exaltaba a la plebe granadina que

empezaba a insubordinarse otra vez contra Boabdil y sus consejeros, y aunque en

la ciudad se habían acopiado víveres en abundancia, la aglomeración de gentes

era tal que todo se consumía, y ya iba amagando el hambre. En tal situación

reunió y consultó el rey Chico su gran consejo a mexuar; el visir Abul Cacim

Abdelmelik hizo una pintura desconsoladora del estado de la ciudad y de sus

recursos, y todos convinieron en que era imposible sostener la plaza por mucho

tiempo. En su virtud, y muy secretamente para no irritar al pueblo, el mismo

Abul Cacim fue nombrado para que pasase con poderes del emir a hacer proposiciones

de avenencia a los reyes cristianos. Recibieron éstos al visir muy

benévolamente, y oída su embajada, otorgaron una tregua de setenta días (desde

el 5 de octubre) para arreglar las condiciones de la capitulación, y

autorizaron al secretario Hernando de Zafra y al capitán Gonzalo de Córdoba

para que sobre ello conferenciaran con los caballeros de Boabdil, el cual

nombró por su parte al mismo Abul Cacim, al cadí de los cadíes y al alcaide

Aben Comixa. Las conferencias se celebraban de noche y con mucho sigilo y

cautela, unas veces dentro de la ciudad, otras en la aldea de Churriana. Al

cabo de muchos debates y discusiones, quedaron al fin acordados los capítulos

de la entrega bajo las bases siguientes:

En el

término de sesenta y cinco días, a contar desde el 25 de noviembre, al rey

Abdallah (Boabdil el Chico), sus alcaides, cadíes, alfaquíes, etc., harían

entrega a los reyes de Castilla y Aragón de todas las puertas, fortalezas y

torres de la ciudad:—los reyes cristianos asegurarían a los moros de Granada

sus vidas y haciendas, respetarían y conservarían sus mezquitas, y les dejarían

el libre uso de su religión y de sus ritos y ceremonias; los moros continuarían

siendo juzgados por sus propias leyes y jueces o cadíes, aunque con sujeción al

gobernador general cristiano; no se alterarían sus usos y costumbres, hablarían

su lengua y seguirían vistiendo su traje:—no se les impondrían tributos por

tres años, y después no excederían de los establecidos por la ley

musulmana:—las escuelas públicas de los musulmanes, su instrucción y sus rentas

proseguirían encomendadas a los doctores y alfaquíes con independencia de las

autoridades cristianas:—habría entrega o canje recíproco de cautivos moros y

cristianos:—ningún caballero, amigo, deudo, ni criado del Zagal obtendría cargo

de gobierno:—los judíos de Granada y de la Alpujarra gozarían de los beneficios

de la capitulación:—para seguridad de la entrega se darían en rehenes

quinientas personas de familias nobles:—ocupada la fortaleza de la Alhambra por

las tropas castellanas, serían devueltos los rehenes. Añadíanse otras

condiciones sobre litigios, sobre abastos, sobre el surtido y uso de aguas

limpias de las acequias, y otros puntos semejantes.

Además de

las estipulaciones públicas, se ajustaron hasta diez y seis capítulos secretos,

por los cuales se aseguraba a Boabdil, a su esposa, madre, hermanos ée

inmediatos deudos la posesión de todos los heredamientos, tierras, huertas y

molinos que constituían el patrimonio de la real familia, con facultad de

enajenarlo por sí o por procurador; se le cedía en señorío y por juro de

heredad cierto territorio en la Alpujarra, con todos los derechos de una docena

de pueblos que se señalaron, excepto la fortaleza de Adra que se reservaron los

reyes: y se pactó además darle el día de la entrega 30,000 castellanos de oro.

Aprobaron

y ratificaron las capitulaciones los reyes cristianos y Boabdil; mas no habían

podido hacerse con tanto sigilo que trasluciera el pueblo el espíritu de las

negociaciones, y hasta los artículos secretos. Subió de punto la fermentación y

el disgusto popular cuando aquéllas acabaron de hacerse patentes; y como ya

Boabdil era mirado o con aborrecimiento o con desconfianza por la plebe

granadina a causa de sus relaciones con los cristianos, la agitación de las

turbas estalló en abierto tumulto, excitadas también y fogueadas por un

fanático ermitaño o santón, que corría como un frenético las calles llamando a

voz en grito a Boabdil y a sus consejeros «cobardes y traidores.» Hasta veinte

mil hombres armados se reunieron en torno al fogoso predicador, que nuestros

cronistas representan como un demente; pero es lo cierto que la imponente

actitud de la furiosa plebe obligó al rey Chico a encerrarse y parapetarse en

la Alhambra hasta el día siguiente, en que se atrevió ya a arengar a la

amotinada muchedumbre; y por lo menos en la apariencia se apaciguó el tumulto

y se restableció el orden. El hambre, sin embargo, contribuía a mantener viva

la irritación, y Boabdil temía que de un momento a otro reventara de nuevo el

furor popular, y de una manera que peligraran su persona, su familia, sus

amigos y los ciudadanos más nobles y honrados, sin que bastara a contener los

ánimos acalorados una proclama que Fernando e Isabel habían dirigido a los

granadinos exhortándolos a la paz so pena de hacer con ellos un escarmiento

como el de Málaga. Por lo mismo despachó a Aben Comixa con un presente de dos

magníficos caballos y una preciosa cimitarra, haciéndole portador de una carta

para los reyes, en que les exponía la conveniencia y el deseo de acelerar la

entrega de la ciudad antes de que se cumpliese el plazo convenido. Fernando e

Isabel aceptaron la proposición, y previas algunas conferencias y

contestaciones sobre el ceremonial que había de observarse en la entrega, para

no mortificar en cuanto fuese posible al rey vencido ni herir el orgullo de la

sultana madre, que no había perdido su natural altivez, quedó aquélla

concertada para el 2 de enero, en vez del 6, en que cumplía el plazo antes

convenido.

Al dorar

los rayos del sol del 2 de enero de 1492 las cumbres de Sierra Nevada y los fertilísimos

campos de la Vega, veíase a los capitanes, caballeros, escuderos, pajes y

soldados del ejército cristiano, vestidos de rigurosa gala, con arreglo a una

orden la noche anterior recibida, agruparse a las banderas para formar las

batallas. A pena de muerte estaba condenado el que aquel día faltara a las

filas. Los mismos reyes y personas reales vistieron de gran ceremonia, dejando

el traje de luto que llevaban por la inesperada muerte del príncipe don Alfonso

de Portugal, malogrado esposo de la infanta de Castilla doña Isabel. Todo era

movimiento y animación en el campamento de los españoles, y una alegría

inefable se veía pintada en el rostro de todos los combatientes. En esto

retumbaron por el ámbito de la Vega tres cañonazos disparados desde los

baluartes de la Alhambra. Era la señal convenida para que el ejército vencedor

partiera de los reales de Santa Fe para tomar posesión de la insigne ciudad musulmana.

Diéronse al aire las banderas, y comenzó la marcha. Iban delante el gran

cardenal de España don Pedro González de Mendoza, asistido del comendador

mayor de León don Gutierre de Cárdenas, y de otros prelados, caballeros e

hidalgos con tres mil infantes y alguna caballería. Atravesó la hueste el Genil,

y con arreglo al ceremonial acordado subía la Cuesta de los Molinos a la

explanada de Abahul, al tiempo que Boabdil, saliendo por la puerta de los

Siete Suelos con cincuenta nobles moros de su casa y servidumbre, se presentó a

pie al gran sacerdote cristiano: apeóse al verle el cardenal y le salió al

encuentro; saludáronse muy respetuosamente, apartáronse un corto trecho, y

después de conversar un breve espacio, «Id, señor, le dijo el príncipe musulmán

en alta voz y con triste acento; id en buen hora y ocupad esos mis alcázares en

nombre de los poderosos reyes, a quienes Dios, que todo lo puede, ha querido

entregarlos por sus grandes merecimientos y por los pecados de los musulmanes.»

Y se despidió del prelado con ademán melancólico.

Mientras

el cardenal con su hueste proseguía su camino y hacía su entrada en la

Alhambra, el rey moro cabalgaba seguido de su comitiva, y bajaba por el mismo

carril al encuentro de Fernando, que esperaba a la orilla del Genil, junto a

una pequeña mezquita, consagrada después bajo la advocación de San Sebastián.

Al llegar a la presencia del monarca vencedor, el príncipe moro hizo

demostración de querer apearse y besarle la mano en señal de homenaje, pero

Fernando se apresuró a impedirlo y contenerle. Entonces Boabdil se acercó y le

presentó las llaves de la ciudad, diciéndole: «Tuyos somos, rey poderoso y

ensalzado; estas son, señor, las llaves de este paraíso; esta ciudad y reino te

entregamos, pues así lo quiere Alá, y confiamos en que usarás de tu triunfo con

generosidad y con clemencia.» El monarca cristiano le abrazó, y le consoló

diciendo que en su amistad ganaría lo que la adversa suerte de las armas le

había quitado. En seguida sacó el rey Chico de su dedo un anillo, y ofreciéndosele

al conde de Tendilla, nombrado gobernador de la ciudad, le dijo: «Con este

sello se ha gobernado Granada; tomadle para que la gobernéis, y Dios os dé más

ventura que a mí.» Despidióse el infortunado príncipe con su familia, dejando a

todos enternecidos y profundamente afectados con esta escena. En las

inmediaciones de Armilla se presentó la triste comitiva a la reina Isabel, que

además de recibirla benigna y afable, restituyó a Boabdil su hijo, que formaba

parte de los jóvenes nobles que se habían dado en rehenes en octubre. La

desgraciada familia prosiguió escoltada hasta los reales de Santa Fe, donde

ocupó Boabdil la tienda del gran cardenal, a cuyo hermano, adelantado que era

de Córdoba, había encomendado el rey el servicio y esmerada asistencia del

príncipe moro.

Reinaba

en Granada pavoroso silencio. La reina Isabel, que colocada en una pequeña

eminencia no apartaba sus ojos de las torres de la Alhambra, sentía latir su

corazón de impaciencia al ver lo que tardaba en ondear en el palacio árabe la

enseña del cristianismo. En esto hirió su vista un resplandor que bañó su pecho

de alegría. Era el brillo de la cruz de plata que Fernando llevaba en las

campañas, plantada en la torre llamada hoy de la Vela. A su lado vió tremolar

el estandarte de Castilla y el pendón de Santiago. ¡Granada, Granada por los

reyes don Fernando y doña Isabel! gritaron en alta voz los reyes de armas. El

júbilo se difundió por todo el ejército. Salvas y vivas resonaron por toda la

Vega. Isabel se postró de rodillas mirando la cruz; el ejército hizo lo mismo;

los prelados, sacerdotes y cantores de la real capilla entonaron el Te Deum

laudamus, nunca cantado con más devoción y fervor ni en ocasión más grande

y solemne. Incorporáronse la reina y el rey, y dando a besar sus reales manos a

los nobles y capitanes que les habían ayudado a terminar tan gran empresa,

procedieron a posesionarse de la Alhambra, a cuyas puertas los aguardaban ya el

cardenal Mendoza, el comendador Cárdenas y el alcaide Aben Comixa. El rey

entregó las llaves de Granada a la reina, la cual las hizo pasar sucesivamente a

las manos del príncipe don Juan, del cardenal y del conde de Tendilla, nombrado

gobernador de la ciudad y del alcázar. «Las damas y los caballeros, dice un

erudito escritor, discurrían embelesados por aquellos aposentos de alabastro y

oro, aplaudiendo los sutiles conceptos de leyendas y versos estampados en sus

paredes, y explicados por Gonzalo de Córdoba y otros personajes peritos en el

árabe.»

ARMAS

PERTENECIENTES Á BOABDIL, ÚLTIMO REY MORO DE GRANADA

1 y 2.

Cascos existentes en la Armería Real de Madrid).—3, 4 y 5. Puñal con su vaina y

cuchillo pequeño.— 6 y 7. Espada y estoque real

Todavía

los reyes no entraron aquel día en la ciudad. Todavía volvieron a los reales

de Santa Fe, para disponer desde allí la entrada triunfal que se verificó el 6,

día de la Epifanía. Esta entrada se hizo con la solemnidad correspondiente a

tan gran suceso. Seiscientos cristianos arrancados a la esclavitud y sacados de

las mazmorras, iban delante llevando en sus manos los hierros con que habían

estado encadenados, y cantando letanías y alegres himnos. Tras ellos marchaba

una lucida escolta de caballeros, cuyas limpias armas y bruñidos arneses

deslumbraban la vista. Seguía el príncipe don Juan vestido de toda gala, y

acompañado del gran cardenal Mendoza y del obispo de Ávila, electo de Granada,

Fr. Fernando de Talavera, ambos en muías con sus ropajes sagrados. A los lados

de la reina marchaban sus damas y dueñas con sus más ricos y vistosos paramentos;

cabalgaba el rey en su soberbio caballo, circundado de la flor de la nobleza

castellana y andaluza; y cerraba la marcha el grueso del ejército al son de

marciales cajas, pífanos y trompetas, ostentando los estandartes de los

grandes y de los concejos. Entró la solemne procesión en Granada por la puerta

de Elvira, recorrió algunas calles y plazas, y subió a la Alhambra, donde los

reyes se sentaron en un trono que en el salón de Comares les tenía preparado el

conde de Tendilla, y terminó la ceremonia dando a besar sus manos a los nobles

y magnates de Castilla, y a los caballeros moros que quisieron rendir homenaje

a los nuevos soberanos.

Así acabó

la guerra de Granada, que nuestros cronistas no sin razón han comparado a la de

Troya por su duración, y por la variedad de hechos históricos y de dramáticos

incidentes que la señalaron. Y tal fue el feliz desenlace de la larga, penosa y

admirable lucha sostenida por cerca de ocho siglos entre españoles y

sarracenos, entre el Evangelio y el Corán, entre la cruz y la cimitarra. Acabó

el imperio de Mahoma en los dominios de Occidente; España es libre y cristiana,

y los Reyes Católicos Fernando e Isabel han visto cumplidos sus deseos y

coronada su obra.

«Así

acabó, dice el autor arábigo, el imperio de los muslimes en España el día 5 de

Rabie primero del año 897.»

Digamos

algo de la suerte que corrieron después los principales personajes moros y

cristianos que figuraron en las últimas jornadas de este gran drama, y que ya

no influyeron más en los sucesos de la Península.

El Zagal. Este

valiente y destronado emir no pudo resignarse a vivir reducido al estrecho

señorío del territorio de Andaras, que la desgracia le había hecho trocar por

su reino. Mortificábanle los recuerdos del trono perdido: sus mismos vasallos

le faltaron a la obediencia y le dieron graves disgustos y sinsabores, y mal

podía tener confianza en los que ya en una ocasión habían intentado matarle.

Lleno, pues, de melancolía, determinó a los pocos meses abandonar aquellos

valles, y vendiéndolos a Fernando por cinco millones de maravedís, se embarcó

con algunos fieles amigos para el continente africano, donde esperaba pasar

tranquilo el resto de sus días. Pero el tirano y avaro rey de Fez se apoderó

arbitrariamente de sus riquezas, y después de despojarle le encerró en un

lóbrego calabozo, donde llevó su ruda ferocidad al extremo de hacer que un

verdugo le abrasara los ojos con una pieza de azófar hecha ascua. Alegaba por

pretexto el bárbaro africano para tan cruel tratamiento el haber sido el Zagal

enemigo de su aliado Boabdil. El miserable proscrito salió de la prisión ciego

y cubierto de andrajos, y así anduvo de pueblo en pueblocomo un mendigo, hasta

que un valí que le había conocido en tiempos más felices, le dió amparo y

seguridad, y le vistió y alimentó, suministrándole los consuelos posibles en su

infortunio. Así vivió bastante tiempo, y murió excitando la compasión general

con su pobreza. Dicen que le pusieron en su vestido un rótulo que decía: Este

es el desdichado rey de los andaluces. Tal fué el desventurado fin del

valeroso Muley Abdallah, el Zagal, penúltimo rey de Granada.

Boabdil,

el rey Chico. Este postrer monarca granadino, después de permanecer algunos

días en los reales de Santa Fe, se retiró con su familia y sus allegados al

territorio de la Alpujarra, que se le había señalado en la capitulación. Al

trasponer una colina, cuya eminencia es el último punto desde el cual se

divisan por aquella parte las torres de Granada y los fértiles campos de su

anchurosa vega, el desgraciado príncipe musulmán refrenó su caballo, dirigió

una mirada melancólica hacia el magnífico palacio árabe, reciente mansión de

sus delicias, y centro de su perdido esplendor y grandeza, derramó algunas lágrimas,

lanzó un hondo suspiro, dió el último adiós a Granada, picó su caballo, y la

perdió de vista para siempre. Cuéntase que su madre, la altiva sultana Aixa, le

dijo reprendiéndole su debilidad: «Haces bien, hijo mío, en llorar como mujer,

ya que no has tenido valor para defenderte como hombre.» Desde entonces los

moriscos llamaron aquella colina Feg Allah Akbar; los cristianos la han

llamado el Suspiro del Moro.

Vivía

Boabdil con su familia y sus amigos en Cobda, lugar de su señorío en la

Alpujarra, como un opulento magnate, recreándose en ejercicios y partidas de

caza con galgos y azores, más conforme, al parecer, con su suerte y con aquel

género de vida que su tío el Zagal. No estaba a gusto Fernando con la

permanencia del destronado príncipe moro en España; recelábase de él, le

espiaba los pasos, le averiguaba sus tratos y comunicaciones, y con el deseo de

alejarle se decidió a proponerle por medio de sagaces emisarios las bases de un

nuevo convenio, y principalmente la enajenación de su hacienda y Estado y su

traslación a África con su familia. Contestó el moro que él se hallaba contento

y satisfecho con la paz de su retiro, y que no pensaba cambiarla por nada

(diciembre, 1492). Mas como insistiesen los reyes con más empeño e indicasen

sus recelos e inquietudes, queriendo Boabdil tranquilizarles trató de ir a

Barcelona, donde entonces se hallaban Fernando e Isabel. El secretario Fernando

de Zafra, que residía en Granada, de orden del rey Fernando entorpeció con maña

y sagacidad el proyectado viaje y entrevista de Boabdil (febrero, 1493).

Realizóse, no obstante, el propósito de Fernando, merced a la oficiosa

intervención de Aben Comisa, antiguo secretario, alcaide y visir del rey

Chico, que, ganado por los cristianos, le comprometió pérfida y traidoramente

abusando de su nombre, y vendiendo sin orden suya a los reyes el patrimonio y

haciendas de su antiguo soberano en 21,000 castellanos de oro, no olvidándose

de estipular para sí condiciones ventajosas. Cuando el desleal consejero

anunció a Boabdil el trato y escritura hecha con Fernando, aquél desnudó su

espada e intentó hundirla en el pecho de quien tan alevosamente le había vendido.

Al fin era débil, y tuvo que resignarse a aceptar aquella capitulación

subrepticia. En su virtud su madre y hermana enajenaron también sus haciendas,

y con la suma de todo, que ascendía a unos nueve millones de maravedís, se

prepararon todos a abandonar el suelo nativo y pasar a África. La bella, la

dulce y afectuosa sultana Moraima sintió tal abatimiento y pesadumbre, que

sucumbió de amargura y de dolor antes de emprender el viaje.

Difirióse

éste por causas que no son de este lugar hasta octubre (1493); en este mes el

desventurado Boabdil se despidió de su patria y antiguo reino, se embarcó en

Adra con el resto de su familia, acompañándole más de mil moros de ambos sexos,

arribó felizmente a la costa africana, y se estableció en el reino de Fez. El califa

Benimerín le recibió más benévolamente que al Zagal, y le trató como a

príncipe. Con el dinero que había llevado de España levantó allí un palacio

parecido a la Alhambra. Tenía entonces 32 años, y vivió otros 34, hasta que

comprometido a pelear en favor del califa de Fez en la guerra que le hicieron

los Jerifes, murió combatiendo en primera fila a manos de los bárbaros. La

reina Isabel se alegró de la salida de España del rey Chico, pero sintió mucho

la de su hijo, a quien intentaba hacer cristiano. De la ida del rey moro (escribía

a su confesor fray Fernando de Talavera) habernos ávido mucho placer, y de

la ida del infantico su hijo mucho pesar.—Carta de Isabel al arzobispo de

Granada, Zaragoza, 4 de diciembre de 1493.

La

sultana Zoraya, viuda de Muley Hacen, la llamada en su juventud Lucero de la

mañana, se volvió a convertir al cristianismo que había profesado en sus

primeros años, por los esfuerzos y dulces exhortaciones de la piadosa reina de

Castilla, y tomó otra vez el nombre de Isabel que antes había tenido. Sus hijos

Cad y Razar se bautizaron también, y adoptaron los nombres de don Fernando y

don Juan con el apellido de Granada. Con el tiempo fueron trasladados a

Castilla con título y rentas de infantes. Don Fernando de Granada casó con

doña María de Sandoval, biznieta del primer duque del Infantado, y murió sin

sucesión en Burgos en 1512. Don Juan de Granada enlazó con doña Beatriz de

Sandoval, prima de la anterior, hija del conde de Castro. Sus descendientes

emparentaron también con las familias más nobles de España. Los duques de

Granada conservaron el linaje y blasón de los reyes Alhamares.

El

príncipe Cid Hiaya. Este noble y valeroso defensor de Baza abrazó igualmente la

religión de Jesucristo, y tomó el nombre bautismal de Don Pedro de Granada Venegas.

Fue alguacil mayor de Granada, y obtuvo la insignia de la orden y caballería de

Santiago. Permaneció algún tiempo en aquella ciudad, pero agraviado de los

reyes, que le hicieron renunciar sus posesiones antiguas sin indemnizarle, se

retiró a Andarax, donde murió en 1506. Su hijo y sus dos hijas también

abjuraron la fe de Mahoma. Aquél, llamado don Alonso de Granada, casó de

primeras nupcias con la ilustre doña María de Mendoza, y su descendencia radica

hoy en la casa de los marqueses de Campotejar. De segundas nupcias enlazó con

doña María Quesada, y sus descendientes pertenecen hoy también a ilustres casas

españolas.

Personajes cristianos.—El condestable de

Castilla, don Pedro Fernández de Velasco, bajó al sepulcro con la dulce y muy

reciente satisfacción de dejar a Granada en poder de sus reyes, pues falleció

el mismo día 6 de enero.

El

adelantado de Andalucía, don Pedro Enríquez, gozó también poco tiempo el placer

de ver concluida una guerra en que tanta parte había tenido, sobrecogiéndole la

muerte en el camino de Granada a Sevilla en un ventorrillo junto a Antequera.

El duque

de Alburquerque, don Beltrán de la Cueva, antiguo favorito de Enrique IV,

falleció también aquel mismo año de 1492, después de haber visto cuán inmensos

beneficios trajo a España la atinada resolución de haber hecho reina de

Castilla a la princesa Isabel con preferencia a doña Juana la Beltraneja, que

la fama popular suponía hija suya.

El

marqués de Cádiz y el duque de Medina-Sidonia. ¡Coincidencia admirable y singular! En una misma semana de agosto de aquel año memorable, y según algunos en el

mismo día (el 28), descendieron puede decirse simultáneamente a la tumba los

dos ilustres y antiguos rivales y enemigos encarnizados, después nobles y

generosos amigos, don Rodrigo Ponce de León y don Enrique de Guzmán, los dos

más poderosos magnates de Andalucía, campeones esclarecidos en la guerra

contra los moros, y a quienes la hábil y virtuosa Isabel con su industria y

sagacidad había convertido de adversarios terribles en amigos leales y tiernos,

de vasallos revoltosos en esforzados capitanes y en terror de los enemigos de

la fe.

El

marqués duque de Cádiz, nervio y alma, y como el Aquiles de esta famosa guerra,

que desde su principio hasta su fin, desde la sorpresa de Alhama hasta la

rendición de Granada se encontró en todas las batallas, y se señaló por su

esfuerzo en todos los combates; el más cumplido caballero castellano, amante

de sus reyes, amado de sus vasallos y galante con las damas, tan activo para

adquirir bienes como pródigo en gastarlos; este insigne campeón de su religión

y de su patria, sobrevivió poco a la conquista de Granada, muriendo todavía en

buena edad (49 años) a consecuencia de sus largas fatigas y padecimientos, y

como si este soldado de la fe, lo mismo que su amigo el de Medina-Sidonia,

vencidos los guerreros de Mahoma, hubieran cumplido su misión sobre la tierra.

Muchos

son los cronistas de los siglos XV y XVI que nos dan noticias acerca de la

guerra de Granada. Sin embargo, nuestros lectores habrán observado que en lo

general hemos dado la preferencia y escogido por guías entre los

contemporáneos, a Hernando del Pulgar, cronista de los Reyes Católicos, que

acompañó a la reina en sus expediciones militares; a Andrés Bernáldez, cura de

los Palacios junto a Sevilla, que estuvo en íntimas relaciones con el marqués

de Cádiz y con los principales señores de Andalucía, y pudo ver la mayor parte

de los sucesos; a Pedro Mártir de Angleria, a quien trajo de Roma a España el

conde de Tendilla, que presenció el sitio de Baza, acompañó al ejército en las

campañas posteriores, y tuvo cátedras después en varias universidades del

reino; a los ilustrados Lucio Marineo y Antonio de Lebrija, dos de los

literatos más eruditos de su tiempo, sin perjuicio de valernos de los demás

cronistas e historiadores que hemos citado, y de los documentos que se

conservan en los archivos de Simancas y en otros particulares.

De entre

los modernos historiadores, los que a nuestro juicio tratan los sucesos de esta

guerra con más juicio, método, orden, extensión y claridad, son William

Prescott, en su History of the reign of Ferdinand and Isabella, the catholic,

perfectamente vertida al español por el académico señor Sabau y Larroya, y La-

fuente Alcántara en la suya, De la ciudad y reino de Granada, éste con

más latitud, pues dedica á ella cerca de 330 páginas.

El

erudito anglo-americano Washington Irving en la Crónica de la Conquista de

Granada, Chronicle of the Conquest of Granada, ha embellecido la

relación de los importantes acontecimientos de este período dándole cierta

forma épica, o sea de lo que los extranjeros llaman romance; pero como dice un

ilustrado escritor, extranjero también, «haciendo justicia a la brillantez de

sus descripciones y a su habilidad dramática, no se sabe en qué clase o

categoría colocar su libro, pues para romance hay en él demasiada realidad, y

para crónica no hay bastante.»

CAPÍTULO VIIIEXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS1492

|

LA RENDICIÓN DE GRANADA |

GRANADA |

EL SUSPIRO DEL MORO |

LA ALHAMBRA DE GRANADA |

SALA DE LAS DOS HERMANAS EN LA ALHAMBRA (GRANADA) |

MIHRAB DE LA MEZQUITA DE LA ALHAMBRA |