TIRANIAS Y HUMANISMO EN LA ITALIA DEL SIGLO XIV.COLA

DI RIENZO Y PETRARCA

Durante la

Edad Media, los personajes capitales en la escena del mundo habían sido Dios y

el alma; a mediados del siglo XIV el protagonista es el hombre, el conjunto humano,

extraña mezcla de espíritu y materia, este mecanismo formidable desea la gloria

y llega a veces al superhombre, pero cae otras veces en desordenes que hacen de

él un monstruo. Por sus caídas, tanto o más que por sus grandezas, el hombre empezó

a ser lo más interesante para el hombre; se observan sus acciones como un vasto

panorama inexplorado; su potencialidad parecía inagotable para el bien y el

mal; el hombre empezaba a pretender la superación de su propia naturaleza. No

es que se desconociese por ello el valor de otros actores; a menudo en estas páginas

tendremos que hacer alusión a la supervivencia de los conceptos medievales de

Dios y el alma. Dios continuó siendo el creador y sustentador del universo;

solo algunos eruditos de los siglos XIV y XV, muy pocos, abrigaban sus dudas

acerca de la cosmografía celestial, con un empíreo para los bienaventurados

poblado de personas felices. El alma era todavía la partícula divina que sobrevivía

después de la descomposición del conjunto humano, cuando la materia volvía a

disolverse en ceniza. Pero alma y cuerpo reunidos formaban una combinación tremenda,

capaz de los más altos conceptos y heroísmos, y también capaz dc las más bajas

pasiones.

Durante la

Edad Media el estudio del hombre había consistido principalmente en el estudio

de su alma; la ciencia humana había sido más bien una psicología que una antropología;

ahora lo admirable empezaba a ser el compuesto de músculos, inteligencia y

voluntad. Su belleza física y sus virtudes sociales interesaban ya tanto como

la parte espiritual. El alma participaba en la acción, animándola, regulándola;

pero era el cuerpo el que le daba las ocasiones de obrar, y aun la estimulaba

con reacciones favorables y contrarias. Los primeros humanistas, sin perder su

fe en Dios y en el alma, comprendían que el cuerpo humano era el laboratorio

indispensable para sus manifestaciones aquí en la tierra, y concedían al cuerpo

una atención y dignidad que no le habían reconocido los doctores escolásticos

de los siglos precedentes.

El cuerpo era

objeto de todos los cuidados; incluso cuando se hallaba reducido a cadáver: se

le enterraba, se le embalsamaba y se le hacía objeto de solemnes exequias que duraban,

a veces, varias semanas. En ocasiones, el esqueleto, descarnado, descansaba en un

sepulcro principal, y las entrañas se conservaban en otro lugar; incluso a

veces existía un tercer enterramiento para el corazón. Se establecían rentas

para exequias perpetuas v aniversarios.

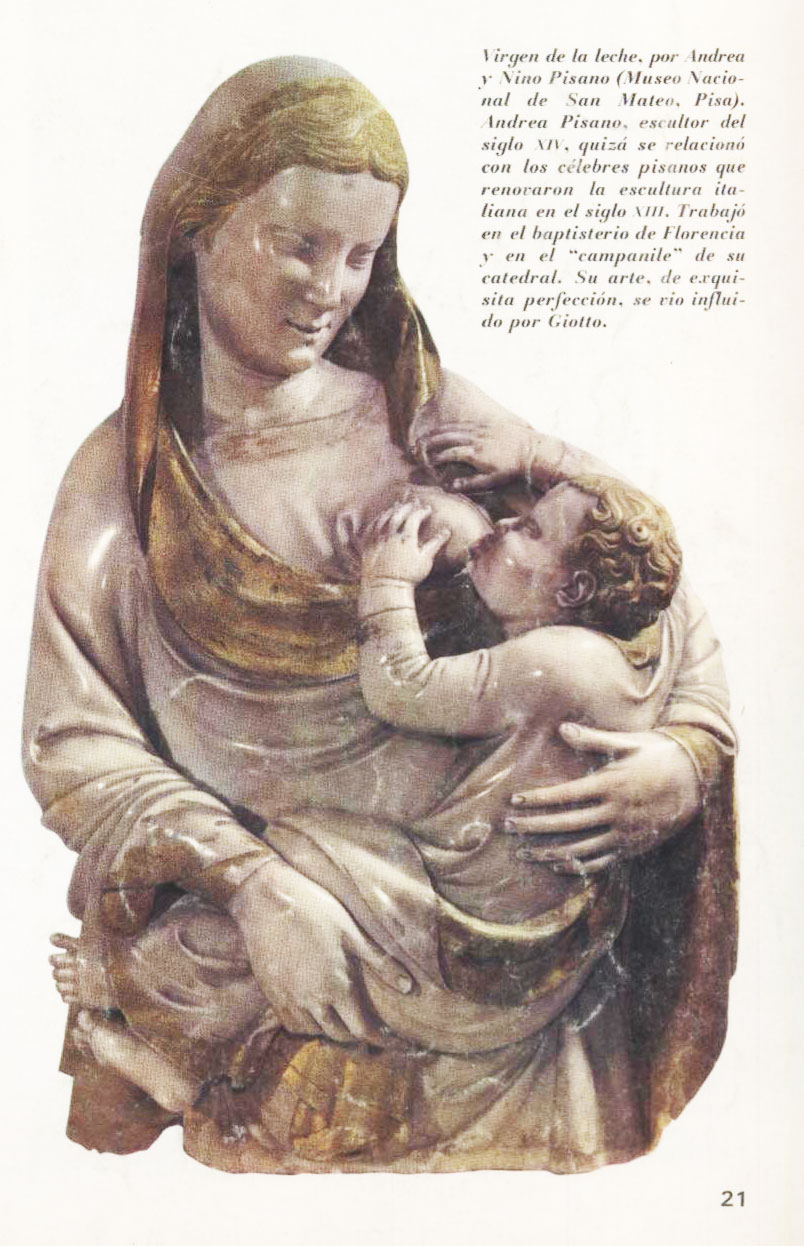

La devoción

se había humanizado también. El misterio de la Trinidad no preocupaba tanto

como antes a las mentes; en cambio, se mostraba cada día mayor confianza hacia

los santos y la Virgen. Abundaban las cofradías bajo la advocación de un santo patrón

por el que se tenía predilección, a veces no justificada más que por su rareza.

Los príncipes

creaban Ordenes militares puramente honorificas bajo el patronazgo, también, de

la Virgen o de un bienaventurado, las cuales servían de pretexto para banquetes,

cortejos y exhibición de insignias y estandartes. No había excelencia que no se

adjudicara a María; se insistía en el dogma de su Concepción Inmaculada y se

proponía el de su Asunción. Una congregación de Marsella, los victorinos, sostenían que Moisés vio en la zarza ardiente,

no a Jehová, sino a la Virgen María ya con su hijo en brazos. Hasta los

burgueses y artesanos se asociaron en compañías, o puys (en Francia), para celebrar certámenes

poéticos en honor de la Madre perfecta, modelo de mujer: no la ideal de los

trovadores, sino una dama doméstica, burguesa, que cría a su hijo y cuida del

hogar.

El pensamiento

medieval, escolástico e imperialista, que el Dante había glorificado (con sus

aspectos teológico y caballeresco), no sucumbió gradualmente, ni tampoco de un

modo heroico. En lugar de ceder el puesto a la nueva concepción moral y

política, se atrinchero en los antiguos principios de la caballería feudal. Los

siglos xiv y xv viven un verdadero Renacimiento romántico en que se glorifica

lo que aun queda de feudalismo. Los antiguos señores,

impotentes contra el creciente poder de la monarquía, parodiaban la vida

aristocrática en pequeñas cortes locales, de las que solo algunas tuvieron

originalidad suficiente para renovar lo antiguo, intensificando ciertos

aspectos estéticos y sociales. Tales fueron, por ejemplo, las cortes de los

duques de Borgoña, de Anjou y Berry, en Francia.

Torneos y fiestas y cortes de amor sustituyeron a las verdaderas actividades

del genio medieval.

Los torneos,

preparados durante meses, se convocaban por medio de heraldos que repartían, en

sus viajes, carteles de desafío. La fiesta (porque se trataba, al fin y al

cabo, de una fiesta) comenzaba después de fastidiosas ceremonias, y acababa con

la concesión de un premio: una flor, una banda o el beso de la hermosa que

presidia los combates desde un palio de honor. Tanta falsedad no satisfacía

plenamente. Mientras en los gremios ciudadanos fermentaba un espíritu de descontento,

que a veces se desbordaba en motines callejeros y en verdaderas guerras. En

ciertos países, como en Flandes, la exigencia de los burgueses, que reclamaban

la libertad de federación de los municipios, constituyo un peligro para la monarquía.

Los príncipes raramente atendían a las justas demandas de sus vasallos: tan imbuidos

estaban de espíritu caballeresco, que consideraban al plebeyo como incapaz de

raciocinar. Se llamaban: el Fuerte, el Malo, el Sin Miedo, el Cruel, el

Temerario. Por excepción, a Carlos V de Francia se le llamo el Prudente, y a

Martin I de Aragón, el Humano.

En aquel momento

final dc la Edad Media que es el siglo xv, lo que importaba era la victoria, el

triunfo, la gloria, el poder, aunque se obtuvieran de un modo vergonzoso. Las

victimas (a veces poblaciones enteras) excusaban fácilmente a sus verdugos porque

estos eran fuertes. Europa asistió a un verdadero espectáculo gladiatorio en

que la mejor arma era la ambición y el mejor derecho el triunfo. Para vencer se

tenía, a menudo, que fingir; y astucia y disimulo fueron cualidades tan

necesarias como la energía y la magnanimidad.

Los rencores

entre príncipes, originados por meras rencillas personales, desencadenaron en

el siglo XV en conflictos en los que se sacrificó gran parte de la riqueza

acumulada por las monarquías de la Edad Media. Hubo en España guerras por

minucias fronterizas entre Castilla y Aragón; hubo guerras entre Castilla y

Portugal por si una princesa era de sangre real o espuria.

Para

mantenerse y hasta justificar su posición, los príncipes y señores de la época

habían de dar en grande, como en grande habían recibido. Los artistas debían

crear siempre algo mejor para conquistar el derecho a la fama; los eruditos tenían

que estudiar el pasado y superarlo. Empezaba el culto de los grandes hombres, y

los más fáciles de imitar eran —cosa extraña!- los antiguos

griegos y romanos. Sus historias estaban escritas en latín y griego; pero los textos

clásicos presentaban infinidad de ejemplos de vidas verdaderas que eran los más

accesibles, a pesar de ser remotos en la Historia. Los áridos textos medievales

contenían noticias de hechos, pero no transmitían los detalles de la vida de

los grandes hombres. En cambio, Cicerón, Livio, Seneca, Plutarco, daban

retratos vivos de héroes que fueron ensalzados por la fama, y entraron en la

lucha deliberadamente para obtener un triunfo que les diera esta inmortalidad,

tan apetecida, que es la gloria. Y he aquí como, de manera indirecta, se llegó

al Renacimiento, o resurrección de la mentalidad clásica; pretendiendo

rehabilitar al hombre, se buscaron modelos en los antiguos, y se creyó

dignificar a la humanidad rehabilitando la antigüedad.

Las monarquías

del siglo XIV y sobre todo del XV fueron autoritarias. Cuando les convenía, los

reyes convocaban Cortes o Parlamentos, pero eran asambleas sin facultad para

proponer; solo podían censurar a la corona o denegar los auxilios pecuniarios que

pedía el monarca; este, si le parecía bien, podía contraer deudas y obtener así

los recursos que le eran negados. También empezó a usarse el termino razón de Estado... y si el Estado entonces no era idéntico al monarca, era ya

por lo menos idéntico a la monarquía.

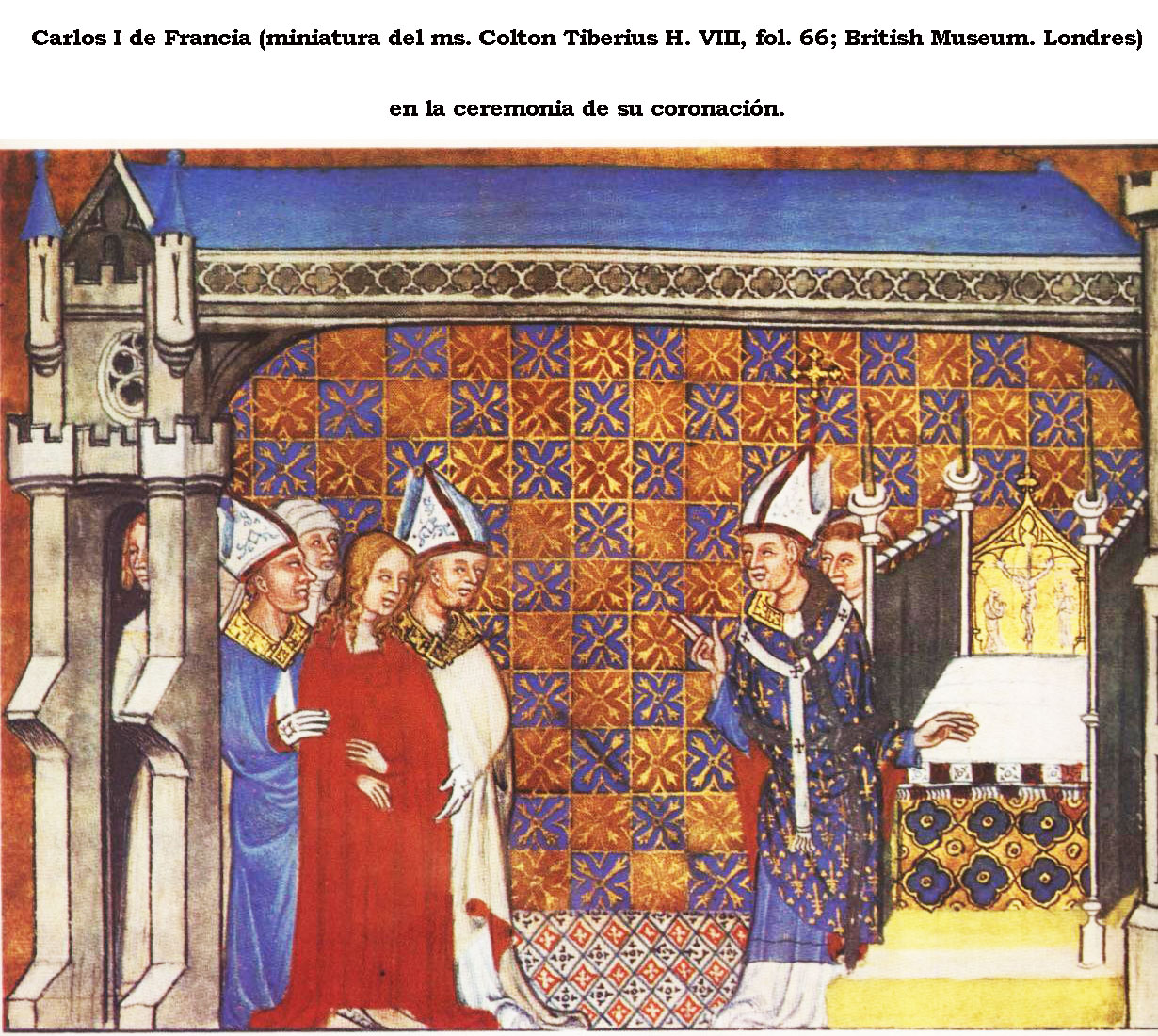

Al mismo

tiempo, los reyes tambien se manifestaban como

humanistas. Carlos V de Francia, después de comer, quería oír hablar de

batallas y aventuras, de nouvelles de toutes manieres

de pays. Por la tarde le presentaban objetos exóticos,

telas de oro, arneses de campaña... Leía las bellas historias de los Dichos y

hechos de los Romanos, sentencias de los filósofos y libros

de ciencias. “Y vivía de esta manera —dice su biógrafo-, no tanto por el gusto

que el encontraba como para dar ejemplo a sus sucesores.” Esto es, buscaba ya

el premio de la fama. Gran constructor, Carlos V de Francia reformó el Louvre y

los otros palacios reales. El inventario de su biblioteca incluye cinco

ejemplares de Marco Polo, Ovidio, Lucano, Valerio Máximo, Livio, Josefo y

Aristóteles, cuya Política tomo el rey como guía para su gobierno.

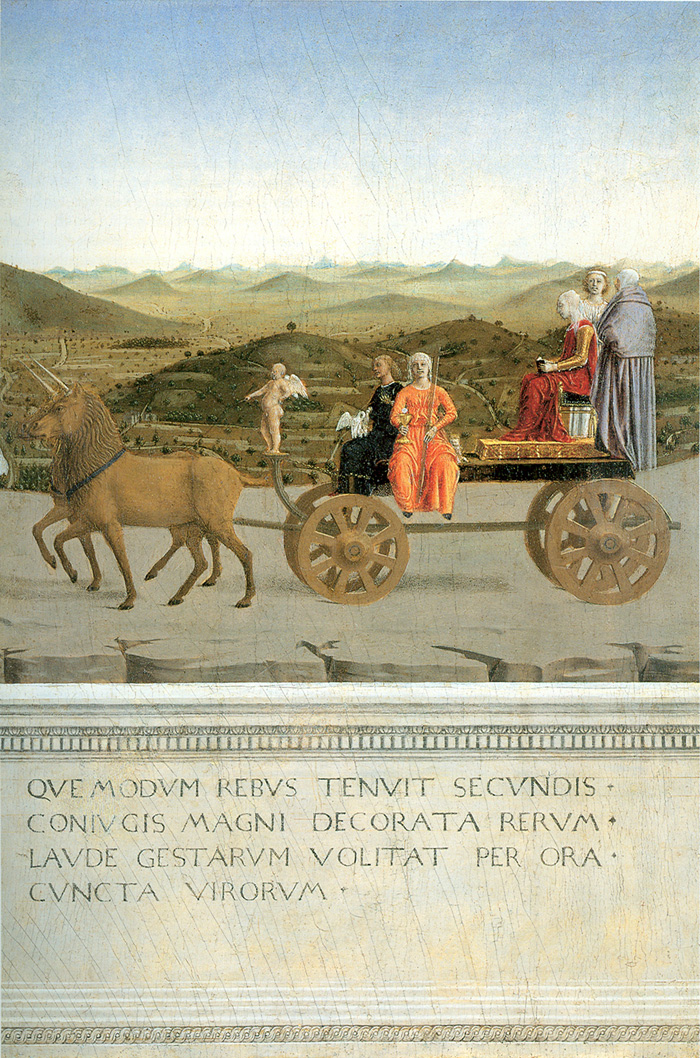

Los triunfos individuales

se sublimaron como triunfos simbólicos del Amor y de la Muerte. Aparecían en

cortejos y cabalgatas civiles, y sustituían a las procesiones medievales de clérigos

llevando reliquias e imágenes de santos. Cada una de las Virtudes tuvo su carro

triunfal, del que tiraban animales adecuados, con sus emblemas propios y

cortejos de seguidores. La Fama iba arrastrada por caballos blancos; la Pureza

tenía por corceles dos unicornios... Pronto aparecieron en tales cortejos los dioses

del Olimpo, identificados con las virtudes humanas, los cuales bajaban a la

tierra en carrozas algo infantiles. Aquello parecía un entretenimiento

intelectual, como los torneos eran un entretenimiento caballeresco.

En ideas políticas,

a mediados del siglo xiv, en Francia, aparecen los libros de Oresmes y Meziéres. En ellos se

discute ya el peligro de la tiranía. “Cuando los actos del príncipe no procuran

el bien común del pueblo, sino su provecho personal, debe llamársele tirano,

porque no señorea justamente.”

Pero donde

los tiranos surgieron con mas originalidad y atrevimiento gue en Italia. Los tiranos

del siglo XIV, en Italia, eran aventureros que, con perseverancia y falta de

escrúpulos, conservaban su hacienda, ciudad o provincia, valiéndose de las

mismas artes o mafias empleadas para conquistarla. Algunos, una vez conquistada,

la vendían a otro tirano vecino por unos cuantos millares de ducados, y acaso

con este dinero levantaban un ejército para tomarla otra vez; pactos, tratados

y promesas solo se cumplían cuando ello redundaba en beneficio de ambas partes.

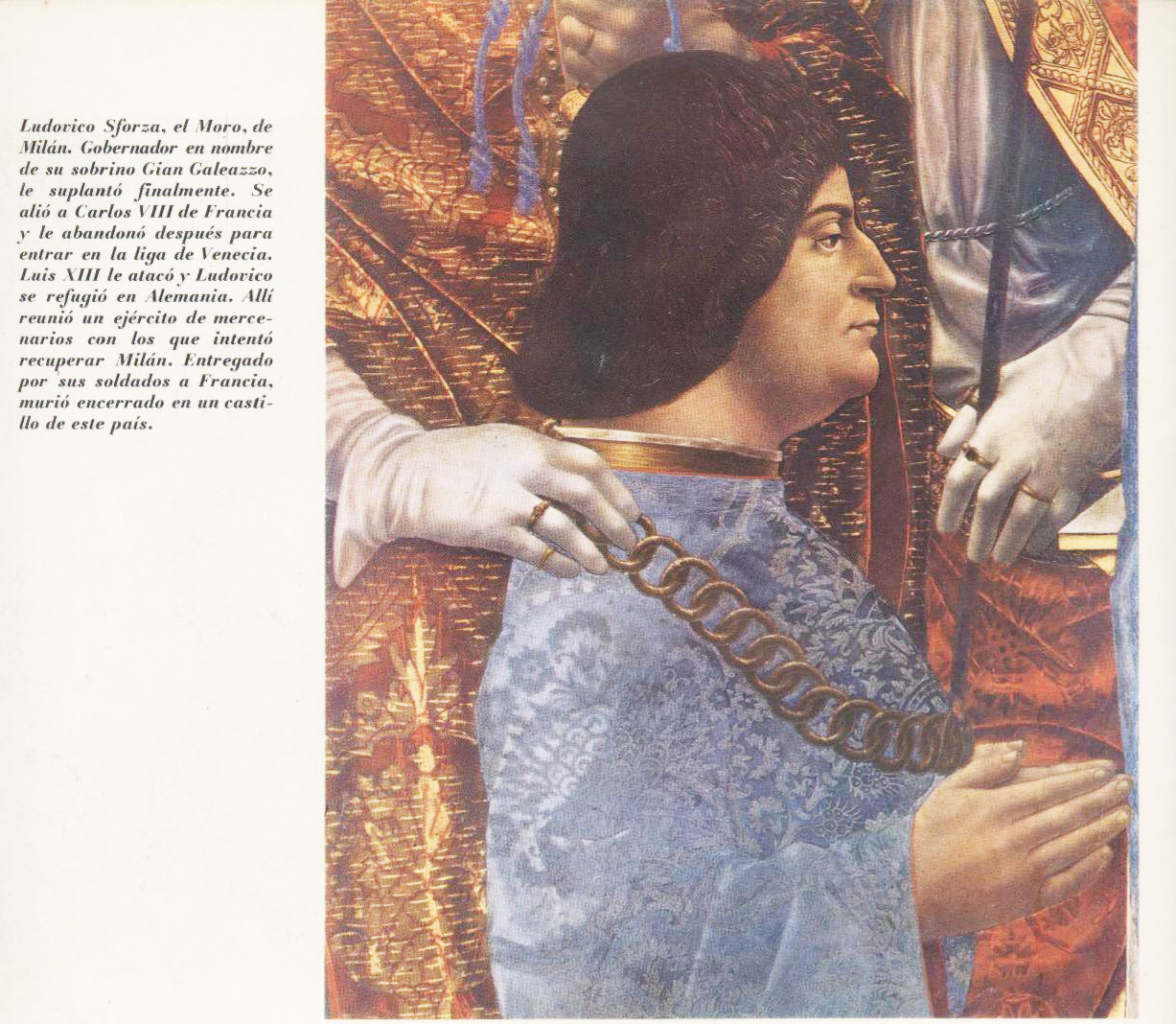

Los tiranos

de la Italia del Renacimiento solían vivir rodeados de esbirros, que los admiraban

por su audacia y los seguían por su munificencia. Sus dadivas y sus fortunas

deslumbraban a las poblaciones, que, ante aquel espectáculo de prodigalidad,

olvidaban los crímenes que habían facilitado el encumbramiento de sus señores.

Se cuenta que uno de estos tiranos solía hacer su aparición solemne, sentado en

el marco de una ventana de su palacio, como una figura revestida de oropel y

galas. Sus vasallos miraban tal ostentación con paciencia, pues sabían que, si la

criticaban, el tiranuelo podía doblegarlos con ejecuciones y castigos. Algunos

tiranos se alababan de haber inventado nuevos métodos de tortura y se transmitían

como secretos de familia las fórmulas de sus infalibles venenos. Todo era

permitido, y hasta apreciado, porque estos excesos eran una manifestación de fuerte

personalidad.

La defensa de

la tiranía fue hecha más tarde por Maquiavelo en El Principe,

pero ya en el siglo XIV empezó a teorizarse acerca de la forma de gobierno

personal. Un cultísimo humanista de Florencia, Coluccio Salutati, hacia el ano 1370

escribió casi una apología del Tirana. Coluccio, que

era un funcionario de la Republica florentina, no aprobaba empero la tiranía

cuando el tirano era superbo y

gobernaba injustamente; pero no insistía en exigir que fuese elegido por el

pueblo o poseyera el poder por haberlo heredado de sus mayores. Por ejemplo, absolvía

a César de su ambición, y aprobaba que Dante hubiese colocado a Bruto y Casio, los

asesinos de Cesar, en lo más profundo del infierno. El libro de Salutati está lleno de improperios contra Cicerón porque

era republicano. Le dice a Cicerón, a quien tanto admiró: “ “Por

qué me hablas asi, Cicerón?... ¿No te acuerdas de lo

que tú mismo has escrito?... Si en tu tiempo, Cicerón, hubieseis tenido un

verdadero príncipe, no habría habido guerra civil ni desordenes en Roma”. En

una palabra, Salutati desaprueba la tiranía, pero

admira a Cesar y critica a Cicerón por no haber apoyado al tirano. Su principal razon es que, si no hubiera sido Cesar el tirano,

hubiese sido Pompeyo. He aquí un humanismo del que bien puede decirse que ya es

cesarismo sin ambages.

Otro tratado, De La Tirania,

escrito hacia el 1357 por Bartolo, profesor de Derecho en las universidades de

Pisa y Perugia, define al tirano diciendo que es el que gobierna sin ley. Hay

tres clases de tiranos: los que lo son manifiestamente; los que niegan serlo y

lo son, y los que lo son a la callada, sin negarlo ni afirmarlo. Según la

opinión de Bartolo, empréstitos, contratos y tratados firmados por los tiranos

no obligan en absoluto a los pueblos al cesar la tiranía. Los tiranos que lo

son veladamente, son los que hoy en día llamamos caciques, o jefes políticos, y

Bartolo dice que son los que más abundan, “porque si es casi imposible

encontrar un individuo sin defectos, es también raro encontrar un gobierno sin

dramas”.

Los tiranos

trataban de transmitir el poder a sus hijos, lo cual estaba casi en contradicción

con los principios mismos del régimen. ¿Cómo podía pretender que se reconociera

la autoridad hereditaria quien había empezado por forzar el acceso al poder con

solo el derecho del más fuerte? Generalmente, la vida familiar de los tiranos

era irregular; algunas veces preferían los bastardos a sus hijos legítimos. De

ahí se originaban ocasiones de luchas y guerras. A la amiga la hacían cantar

por sus poetas áulicos y la enterraban en magníficos y ricos mausoleos.

La obsesión

por evitar la tiranía aparece en las Ordenanzas que dio el cardenal Gil de Albornoz

a los territorios pontificios de Italia. Fueron publicadas el año 1357 y sirvieron

para la gobernación de los estados del papa hasta 1816. Su extraordinaria

eficacia exige que prestemos un poco de atención a estas Ordenanzas y a su

autor. Como arzobispo de Toledo y primado de Espana,

Albornoz había intervenido en campañas contra los moros de Andalucía. A los

cincuenta años de su edad, retirado en Aviñón, fue enviado por el papa a Italia

para acabar con los que en Roma y en el resto de las tierras de la Iglesia se habían

rebelado contra el papado. Cruzo los Alpes en 1353, armado solo de una bula

papal y seguido de un tropel de gente armada que no podía

llamarse un ejército, apoyándose en unos cuantos tiranuelos cuyo título

legalizo y aniquilando a otros que no quisieron reconocer su autoridad. Es también

digno de nota que, al ser acusado de haberse apropiado caudales en lugar de

rendir cuentas, Albornoz envió al papa, a Aviñón, una carreta cargada de llaves,

diciéndole que no podría presentar mejores comprobantes del empleo de fondos

que las llaves de las ciudades que había conquistado. Una baladronada que

prueba claramente que el cardenal Albornoz se hallaba también contaminado de

humanismo, lo mismo que los tiranos a quienes combatía con tanto ardor.

El régimen político

impuesto por Albornoz en los territorios pontificios está lleno de previsiones

para evitar que se levanten nuevos tiranos. Dividió el Estado en varias provincias,

cada una regida por un rector, nombrado por el soberano, que en su caso era el

papa. Los rectores elegían siete jueces, que venían a formar un consejo,

análogo al de las futuras Audiencias de los virreinatos españoles de América.

Cada juez percibía un sueldo anual de cien ducados, y por ningún concepto podían

ser ciudadanos o habitantes de la provincia, para que no pudieran hallarse interesados

en los negocios que habrían de resolver. El texto original de la Constitución de

los Estados Unidos establece una restricción semejante al prohibir que los

senadores sean ciudadanos de los estados que van a representar en el Congreso. El

rector es también el que elige al mariscal, pero en ningún caso podía elegir a

uno de sus parientes. La hueste armada del mariscal nunca puede exceder de 200

hombres de a caballo. Los cargos eran por pocos meses, para que los funcionarios,

pasando de una a otra provincia, uniformasen la administración y para que no

entraran en deseos de gobernar tiránicamente.

En las Ordenanzas

de Albornoz hallamos lo que se llama sindicación, la primera idea de las

famosas residencias de las leyes españolas de Indias. He aquí el párrafo de

estas Ordenanzas referentes a la sindicación: “Ordenamos que tanto los jueces

como los mariscales, al acabar sus servicios, comparezcan en persona delante

del rector y allí den cuenta cabal de lo que han hecho durante su oficio. Deberán

contestar a los cargos que se les hagan y darán cumplida explicación de sus relaciones

con individuos, comunidades y el gobierno. El tiempo que deben emplear en

defenderse será proporcionado a la duración de sus servicios: si fue de seis

meses será de diez días; si de un año, quince días, y si más de un ano, veinte

días. El oficial cuyo cargo va a cesar deberá anunciarlo al tesorero del rector

con un mes de anticipación, para que este pueda notificarlo a todas las partes

interesadas con ocho días de tiempo, y enviar estas representantes o síndicos

que puedan tomar parte en la acusación”.

En las Ordenanzas

de Albornoz se faculta al rector de la provincia para convocar una asamblea de

notables; pero esta no tenía ni carácter representativo ni autoridad legislativa.

La misma falta de Parlamento encontramos en las Indias españolas, donde el

virrey era otro rector.

Que la tiranía

o el poder absoluto era inevitable en el siglo XIV, lo prueba el episodio de

Cola di Rienzo, quien años antes habia pretendido restaurar el poder de Roma desde Roma, esto es, haciendo otra vez a Roma

cabeza del Imperio. Pero con quién: con el papa o con el emperador. Nunca lo puso

en claro. Con todo, Rienzo deseaba algo más que su

propio engrandecimiento. Era romano, de origen plebeyo, pero había estudiado y

llegado a ser notario, sentía un amor intenso y verdadero por la vieja Roma, había

explorado cuidadosamente sus ruinas y hasta llego a hacer una primera colección

de copias de las inscripciones de sus numerosos monumentos. Llevado por su humanismo

romántico, logro instaurar su tiranía en la urbe, aunque tomando el clásico titulo de tribuno. Se firmaba: Nicolás, severo y clemente tribuno de la paz, justicia y libertad, defensor

de la Sacra Republica Romana.

Después de

haberse hecho firme en Roma, Cola di Rienzo invitó a

los otros tiranos y gobiernos de Italia a confederarse y constituir la unidad

italiana, bajo los auspicios de Roma, caput mundi. Rienzo encontró para esta

prematura restauración histórica tales simpatías, que demostraban que el

terreno por lo menos estaba bien preparado. Por ejemplo, Petrarca, que seguía

con gran interés desde Aviñón la aventura de Cola di Rienzo,

le escribió en esta ocasión una carta que no puede ser más entusiasta. Empieza así:

“Me propongo escribiros cada día, no porque crea tener derecho a que me contestéis,

siendo vuestras ocupaciones tantas y tan varias...” “Yo veo claramente que estáis

colocado en un pináculo, expuesto a todas las críticas, no solo de los

italianos, sino de toda la raza humana, y no solo de los que viven ahora, sino también

de las generaciones futuras. Comprendo que habéis tornado una espléndida y

honrosa responsabilidad, y que estáis ocupado en una

tarea inaudita y gloriosa. La posteridad os recordara perpetuamente. Habláis

con firmeza inconmovible desde la roca capitolina. Al rumor de que ha llegado

una carta vuestra, la gente se reúne con más interés que si hablara el oráculo

de Delfos... Las gentes no saben qué admirar más, si vuestras palabras o

vuestras acciones; por el amor a la libertad os parecéis a Bruto, pero por la

elocuencia, a Cicerón”, etc. Petrarca, que escribía esta carta desde la corte pontificia

de Aviñón, no deja de recordar a Rienzo que debe

restaurar la majestad de la vieja Roma, pero sin dejar de prestar el debido

acatamiento al papa, pontífice romano. En cambio, Cola di Rienzo quería llamar a Roma a los príncipes candidatos al Imperio, y allí, después de oírlos,

decidir el, Cola di Rienzo, cuál era el que tenía

mejores títulos para ceñir la corona imperial.

Por algún tiempo.

Cola di Rienzo deslumbró a las gentes con sus

restauraciones de la Roma pagana; pero pronto se encontró rodeado de descontentos.

Fue excomulgado y tuvo que escapar a Nápoles y después a Bohemia, donde residía

un emperador débil y vacilante; este, en lugar de descender a Italia y rescatar

a Roma, como le proponía Rienzo, permitió que el

arzobispo de Praga encarcelara al tribuno y después lo enviara a Aviñón, para que

fuese juzgado por el papa. La sentencia de un tribunal de cardenales fue de

pena capital, pero no se cumplió, pues intercedieron Petrarca, el emperador Carlos

IV y el propio arzobispo de Praga. En el año de 1354 Rienzo volvió a Italia con el sequito del cardenal Albornoz, quien le reinstauro en Roma,

si bien esta vez con el título de senador. Su segundo gobierno fue de una duración

mucho más corta que el primero y murió asesinado en un motín.

Pero nada explicara

tan bien qué es el humanismo de la Italia del siglo xiv como una breve exposición

de la vida y las ideas de Francesco Petrarca. El padre y el abuelo de Petrarca

eran florentinos y fueron expulsados de su patria por el mismo bando que obligo

a Dante a emigrar. Petrarca recordaba haberle visto en su casa del destierro, pero

dice que Dante era más joven que su abuelo y más viejo que su padre, y, por tanto,

difícilmente pudo fraternizar con ninguno de los dos. Pese a la comunidad de

gustos y desventuras del Dante con sus progenitores, sorprende que Petrarca no leyera

La Divina Comedia hasta que, ya casi viejo, su amigo Boccaccio le mando, desde Florencia, un manuscrito del poema del Dante, precedido de una epistola preliminar en verso.

En su respuesta

a Boccaccio, dice Petrarca que, habiendo deseado

siempre poseer libros de todas clases, “había sentido una extraña indiferencia,

completamente ajena a su modo de ser, por este libro que no le era difícil

procurarse”. Petrarca añade que nada se había escrito en lengua vulgar que superase

a este monumento de la literatura universal que es La Divina Comedia. Reconocia la superioridad de Dante por sus escritos en

lengua vulgar, pero encontraba el latin de este más

que deficiente, crimen imperdonable para un humanista como Petrarca.

En realidad,

encontramos en la indiferencia de Petrarca por Dante el recelo que inspira, en

una época de renovación, la apoteosis de un tiempo pasado.

El contraste

entre Dante y Petrarca señala ya el salto que dio la humanidad en cosa de

cincuenta años; porque La Divina Comedia fue escrita después del 1300, y

Petrarca formuló sus juicios acerca de Dante medio siglo más tarde. Continuando

la historia de Petrarca, diremos que su padre, desterrado, se trasladó a Aviñón

y alii pasó él sus primeros años. En su autobiografía llamada Carta a la posteridad. Petrarca refiere:

“En la

ventosa Aviñón y en Carpentras pase cuatro años

aprendiendo gramática, lógica y retórica, tanto como mi edad lo permitía, y tanto

como estas disciplinas se enseñaban en las escuelas; ya sabrá el lector cuan

poco era. Después marché a Montpellier para estudiar leyes, pasando alii cuatro

años, y tres en la universidad de Bolonia. Aprendí algo de Derecho romano, y

creo que hubiera sido un abogado distinguido si hubiese continuado los

estudios; pero me pareció penoso esforzarme en aprender un arte como el Derecho,

que no podría practicar honestamente. Porque si hubiese intentado ser un

abogado escrupuloso, ciertamente me hubieran tornado por idiota...” De manera

que, según su propia afirmación, Petrarca regreso a Aviñón, a la edad de veintidós

años, sin haber terminado sus estudios.

Sin embargo,

aquel mal estudiante, con la protección de la familia Colonna, continuó su educación

viajando. El primer paisaje que le impresiono profundamente fue un valle del

Pirineo, donde pasó un verano con sus protectores. Fue un verano de juventud en

compañía de personas cultas, que Petrarca, en su vejez, dice que no puede

recordar “sin que se le escape un suspiro”. Después visitó Paris, el Rin y

Colonia, donde buscó las ruinas de la antigua ciudad romana; por fin, Italia y

Roma. Acabada su formación intelectual, se retiró a un lugar llamado la Vaucluse,

a quince millas de Aviñón, donde compró una pequeña hacienda y vivió en la

soledad, leyendo los clásicos y cultivando su jardín. Allí escribió la mayoría

de sus canciones y concibió el proyecto de un gran poema en latín: África,

tomando por asunto las campañas de Escipión.

Sus poesías,

y sobre todo sus cartas y ensayos, habían circulado con tanto éxito, que en 1340,

cuando Petrarca tenía solo treinta y seis años, recibió, en un mismo día, dos invitaciones,

una de la universidad de Paris y otra de la sombra de Senado que todavía subsistía

en Roma, para coronarle como poeta laureado. Decidióse por Roma; la ceremonia de su coronación, en cl imperial Capitolio, fue objeto

de otra de sus famosísimas cartas.

Desde este momento,

Petrarca es el personaje más admirado de Europa entera. Pero es una gloria

innegable de Petrarca el no haber experimentado envanecimiento, absorto

enteramente en sus estudios y sus escritos. Estuvo por encima del común de las gentes;

fue otro caso de personalidad extremada y superior; no tiranizo a nadie, y

llegó hasta a olvidarse de sus contemporáneos viviendo independiente en un

mundo ideal, poblado de griegos y romanos, a quienes escribió cartas como si

pudiesen contestarle a vuelta de correo.

He aquí la

carta que escribió a Homero, al recibir una traducción de La Ilíada en latín: “No tuve la fortuna

de aprender el griego, y la traducción latina que de vuestros poemas hicieron los

romanos se ha perdido, por negligencia de sus sucesores... Para comunicarme con

vos he tenido que esperar más tiempo del que Penélope esperó a Ulises. Casi había

perdido ya toda esperanza’. En esta fantástica epístola, Petrarca se queja a Homero

de vivir rodeado de barbaros (por tales tiene a los que no son italianos o romanos).

“Quisiera que estuviésemos separados de ellos, no por los Alpes, sino por el océano,

porque ellos casi no han oído hablar de vos ni de vuestros libros. Ved si no es

una cosa mísera esta fama por la que nos afanamos.” Las cosas que Petrarca

comunica a su vate corresponsal del otro mundo, o sea Homero, no pueden ser más

juiciosas. Le dice que si Virgilio no habla nunca de él, Homero, es porque

pensaba mencionarle con gran elogio al terminar La Eneida. Pero aún le tranquiliza

más diciéndole que Horacio y Ovidio hablan de él con intensa admiración. “Flaco

-o sea Horacio- os llama a vos, Homero, el mayor Me los filósofos.” Las confidencias

de Petrarca con Homero acaban por pedirle que salude a Orfeo, Lino y Eurípides,

y como fecha y dirección añade textualmente: “Escritas en el mundo de los

vivos, en la ciudad de Milán, el 9 de octubre del año 1360 de esta última edad del

mundo.”

A Cicerón le

trata Petrarca con mucha más confianza que a Homero. Petrarca encontró en

Verona un manuscrito con las cartas auténticas de Cicerón a sus amigos, y tiene

por tanto bastante información para criticarle. “¿Qué locura te hizo lanzarte

contra Antonio? Tal vez dirás que tu amor a la Republica. Pero la Republica había

ya caído en irreparable ruina, como tú mismo reconocías. Puede ser que un

sentimiento del deber, el amor a la libertad, te obligara a obrar como tú

obraste, aunque sin esperanza. Esto lo podemos muy bien comprender en un gran

hombre. Pero, entonces, ¿por qué te hiciste amigo de Augusto? ¿Y cómo podrás

excusar a Bruto?” “¡Ah, cuando mejor no hubiera sido para un filósofo meditar pacíficamente

lejos de la ciudad, y no haber sido cónsul, ni haber encontrado un Catilina que te llenara la cabeza con el humo de la ambición!...

Escrita esta carta en el mundo de los vivos el 16 de junio de 1345 de este Dios

que tú no conociste.”

A pesar de

preferir la soledad y la quietud, Petrarca continuó viajando y estudiando a las

gentes. Admiraba el mundo bello con la pasión de un espectador moderno. Su predilección

por el arte clásico no le impidió comprender la belleza de la catedral de Colonia

y de la iglesia de Aquisgrán, donde está enterrado Carlomagno, “a quien veneran

las gentes bárbaras”. En Colonia se regocija contemplando el hormiguero de gente

paseando por la alameda del rio, pero lamentaba sobremanera que no hubiera en aquella

ciudad ninguna copia de Virgilio, “aunque si muchos Ovidios”.

Petrarca aprovechaba cuantos viajes hacia fuera de su patria para explorar

cuidadosamente las bibliotecas.

Además de

viajero curioso, Petrarca ha conseguido el título de primer alpinista europeo,

por una carta en que describe su ascensión al Mont-Vertoux (Delfinado). “Quería experimentar —dice— la sensación que produce una gran

altitud... Recordaba, además, lo que escribe Tito Livio de Filipo de Macedonia,

que subió al monte Hemón (Tesalia), desde el cual creía

poder ver el Adriático y el mar Negro.” Petrarca y su hermano fueron a dormir

al pie del monte y la ascensión se hizo al amanecer. “El aire era excelente:

nos complacida la sensación de nuestro cuerpo ágil y vigoroso, con la inteligencia

despejada.” Los diferentes episodios de la jornada, la depresión e irritabilidad

causadas por la fatiga, la pereza producida por la altitud, y, por fin, el goce

de descansar tendidos en la cumbre, están descritos por este precursor nuestro

de una manera que calificaríamos de moderna.

Las cartas y

ensayos latinos de Petrarca nos interesan hoy tanto o más que sus poesías en

lengua vulgar, pero no fue así durante varios siglos. Nuestros abuelos y tatarabuelos

no leían de Petrarca más que sus canciones en vida y en muerte de Madonna Laura. En ellas se poetizan las

visiones de una mujer que algunos creen que fue una ficción puramente

imaginaria del propio poeta. Pero, por otros, Laura se ha identificado desde

muy antiguo con una dama casada con el señor de Sade.

Tuvo varios hijos, y la fecha de su muerte parece coincidir con una nota obituaria que escribió Petrarca en su manuscrito de Tito

Livio. Más tarde se dijo que aquel año se secaron lodos los laureles de Italia.

Más sorprendente todavia parece el amor fie Petrarca

cuando nos enteramos que el poeta había tenido dos hijos naturales de una mujer

que nos es completamente desconocida. Sea quien fuere, Laura aparece en las

canciones de Petrarca sin ningún simbolismo metafísico, y esto la distingue grandemente

de la Beatriz del Dante, que representa el conocimiento teológico. Laura no es más

que una mujer; sus características son sus gestos, su ademan femenino, su gracioso

saludo, el dulce mirar y la voz suave. Un cabello dorado, besado por el céfiro,

bastaba para revelar toda la belleza de la mujer, paralela a la grandeza intelectual

del hombre. La sublimación de Laura es otra manifestación del humanismo: la

pareja está formada; el genio, el tirano, el déspota, se dignifica por una

sublime compañera, que es espejo de honor, pureza y gallardía. Y es

precisamente ella la que confiere el lauro, que viene a querer decir la fama,

el deseado triunfo de la vida activa.

|

EUROPA EN EL SIGLO XIV (1390)

Sin duda, en la Europa del siglo XVI la

transformación profunda se da en el sector oriental con la aparición de los

turcos.

EUROPA

OCCIDENTAL Los problemas exteriores parecen cancelarse en esta zona ante la

urgencia de la crisis interna. Es el caso del enfrentamiento entre Francia e

Inglaterra (guerra de los Cien Años) que tras la brillante ofensiva de Carlos V

de Francia y la firma de treguas en 1380 parece haberse resuelto a favor de

Francia. Sólo cuatro plazas quedan bajo el dominio inglés.

Pero no es

una época pacífica. En cada país se encona un conflicto interno que tiene un

aspecto territorial: la lucha entre monarquía y feudalismo, el intento de los

monarcas de incorporar al "dominio real" -territorio de gobierno

directo del monarca— los grandes señoríos del país. Esta política de

reagrupación cuesta reveses a Castilla, que paraliza la Reconquista

(subsistencia del reino de Granada) y, sin embargo, se propone otros objetivos

poco afortunados (derrota de Aljubarrota al intentar

absorber a Portugal). En el caso de Aragón nos encontramos ante una verdadera

expansión imperialista: conquista de Cerdeña, recuperación de Sicilia en 1390,

pretensiones a Nápoles, incursiones por el Mediterráneo oriental.

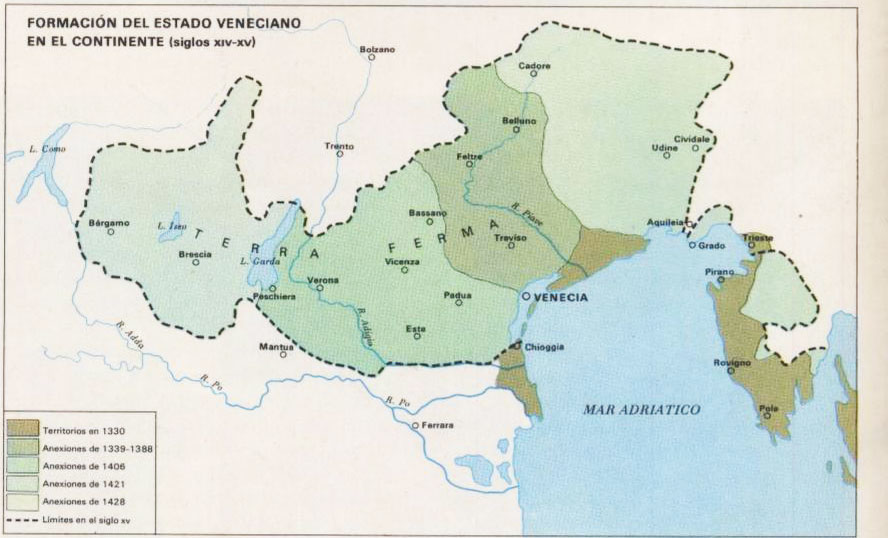

ITALIA Y

ALEMANIA. Para Italia y Alemania son de señalar la extremada parcelación

política y la falta de definición de un núcleo nacional en torno al cual

realizar el estado moderno. Las brillantes ciudades italianas se desvinculan

por completo del Imperio y llevan una vida propia: extensión de Venecia y

Milán. En Nápoles empieza la rivalidad entre los Anjou y la casa de Aragón. Alemania ve aumentar las posesiones de la casa de

Luxemburgo con la asociación de Hungria.

BALCANES.

Variaciones sensibles se han producido en los Balcanes. El hecho dominante aún

más por su futuro es la formación del estado turco. Apoyados por los turcomanos

hermanos de raza y con idéntico afán combativo, los osmanlíes han pasado los

Dardanelos y han comenzado la conquista sistemática de los Balcanes: reducción

de Bizancio a tres enclaves: desaparición de Bulgaria: empequeñecimiento de Servia. En el Asia Menor la situación no es tan diferente.

Aunque el prestigio de los osmanlíes ha extendido su influencia a varios

principados turcomanos. algunos de estos son muy

poderosos y se alían con los mongoles para subsistir.

EUROPA

NORORIENTAL. Sin que los acontecimientos balcánicos susciten reacciones

visibles entre los estados eslavos estos practican un extraño vaivén: se unen y

separan sucesivamente. ¿Afán de expansión? ¿Conciencia de tener enemigos

comunes? Un poco de todo: pero también países sobre un espacio aún no definido

históricamente, indecisos ante varias posibilidades. Así Polonia unida a

Hungría durante doce años (1370-1382) fusionada luego con Lituania. Unión

duradera esta vez. El monarca común, Ladislao II Jagellón,

aúna los afanes nacionalistas de ambos países y concentra su fuerza en la lucha

contra la Orden Teutónica y la cruzada contra los turcos. Hungría en vísperas

de un difícil futuro tiene fronteras comunes con los turcos y oscila entre

Polonia y Alemania. En 1382 se acoge a la protección del Imperio: su rey es

Segismundo de la casa de Luxemburgo, rey de Bohemia y emperador. También en el

Norte, la reina Margarita de Dinamarca impone la Unión de Kalmar: un soberano

común para los tres países nórdicos.

|

CONDOTTIERI

Y COMPAÑIAS DE VENTURA

Al principio

de su existencia los Comunes proveían a sus operaciones militares defensivas y

ofensivas mediante la llamada a las armas de sus propios ciudadanos agrupados

según los barrios de la ciudad y reunidos bajo el mando de los magistrados

comunales. Esta milicia ciudadana era completamente voluntaria y tanto el

armamento como la propia manutención corrían a cargo de sus miembros (algo

parecido al "somaten" Catalán). Estaba formada por Caballeros bien

armados e infantes con armamento ligero que eran los que predominaban, puesto

que la milicia a caballo además de ser más costosa, era propia de los

feudatarios, que sólo en parte dependían de la ciudad. No hay que olvidar que

la llamada a las armas perjudicaba a los ciudadanos que debían descuidar sus propios

asuntos, es decir, que esta milicia comunal mal adiestrada ocasional e

insuficientemente armada, no se prestaba a guerras largas y difíciles y aún más

cuando la milicia a caballo se fue perfeccionando y armando en modo tal que los

infantes no estuvieron ya en condiciones de oponerle resistencia alguna.

Pronto,

pues, los Comunes tuvieron que recurrir a soldados mercenarios, dirigidos por

señores feudales movidos por un afán de lucro o por el ansia de aventura. En un

principio se trataba de hombres reclutados separadamente o en pequeñas

compañías, contratados únicamente cuando la ocasión lo requería. A veces los podestá forasteros o los capitanes también forasteros,

llegaban a la ciudad que los había contratado con una pequeña tropa de

mercenarios a sus órdenes. Poco a poco. y mientras los ciudadanos cesaron casi

por completo de prestar sus servicios los mercenarios fueron formando compañías

cada vez mayores bajo la dirección de un jefe que con todos sus hombres se

ponía en condotta (contrato) al servicio de una ciudad; de ahí el nombre de condottiero. Estas grandes milicias que

se trasladaban de un lugar a otro de Italia o de un país a otro fueron llamadas Compañias de ventura.

Con su

compañía creada frecuentemente con la ayuda financiera de algún banquero o

mercader. los capitanes de ventura se vendían al mejor

postor, así que generalmente traicionaban sin ningún escrúpulo a quien los

había contratado pasándose al enemigo siempre que este les ofreciera una suma

mayor. Ávidas de botín a veces mal pagadas o casi siempre pagadas con retraso,

compuestas en buena parte de los desechos de la sociedad, gente feroz y sin

escrúpulos sin ningún lazo moral con los países que atravesaban, es natural que

estas compañías fuesen un verdadero azote para estos: saqueos, violaciones,

estragos de todo género, jalonaban su paso. En los grandes estados, por

ejemplo, en Francia, fueron pronto contenidas y eliminadas; pero en Italia,

dividida en gran número de estados mayores, menores y mínimos, en perpetua

guerra entre si. se impusieron y se convirtieron en una especie de estados errantes y devastadores.

Los pueblos

más pobres de la Europa de entonces (suizos. gascones. ingleses y alemanes)

encontraron en el ejercicio de las armas una fuente de ganancias y fueron los

primeros en proveer de material humano a las Compañías de ventura. En Italia,

durante mucho tiempo las Compañías estuvieron formadas casi exclusivamente por

gente extranjera y mandadas casi siempre por capitanes también extranjeros.

Famosos fueron: Guarnieri de Urslingen,

un duque alemán que llevaba escrito en letras de plata sobre la coraza “Enemigo

de Dios, de piedad y de misericordia" y que fue jefe de la "Gran

Compañía"; o el ex templario provenzal Jean de Montreal, Fra Moriale; o el más conocido

John Hawkwood el Agudo de nivel moral muy superior al

de los demás.

La primera

Compañía de ventura italiana, la Compañía de San Jorge, estaba mandada por Alberico de Barbiano y en ella se

formaron otros grandes condottieri: Braccio de Montone, llamado Forte braccio, y Muzio Attendolo Sforza, que a su vez

crearon escuela, la braccesca y la sforzesca, pues fueron verdaderos maestros en el arte de la

guerra tanto en táctica como en estrategia.

Los mayores condottieri se presentan, ya lo hemos dicho, como

verdaderas potencias militares; están en situación de ambicionar no sólo

mayores honores (una estatua ecuestre como la de Colleoni o la del Gattamelata no les bastaba) sino incluso el

dominio político personal, la señoría, el título de príncipe. Alguno de estos

aventureros se convierte en verdadero hombre de estado: el hijo de Muzio Attendolo Sforza, Francesco, hombre extraordinario, llega a duque de Milán

en 1450 por aclamación popular

Las

rivalidades y ambiciones de los condottieri, sus

éxitos seguidos de rápidas caidas, llenan la historia

italiana de finales del siglo XIV y principios del XV, constituyendo uno de sus

aspectos más característicos. Pero el cinismo, la falta de escrúpulos, la

volubilidad de estos hombres, que se hace evidente en las continuas traiciones,

chantajes y robos, revelan aquella sustancial debilidad de los estados

italianos que los desastrosos acontecimientos de los primeros decenios del

siglo XVI pondrán de relieve.

|

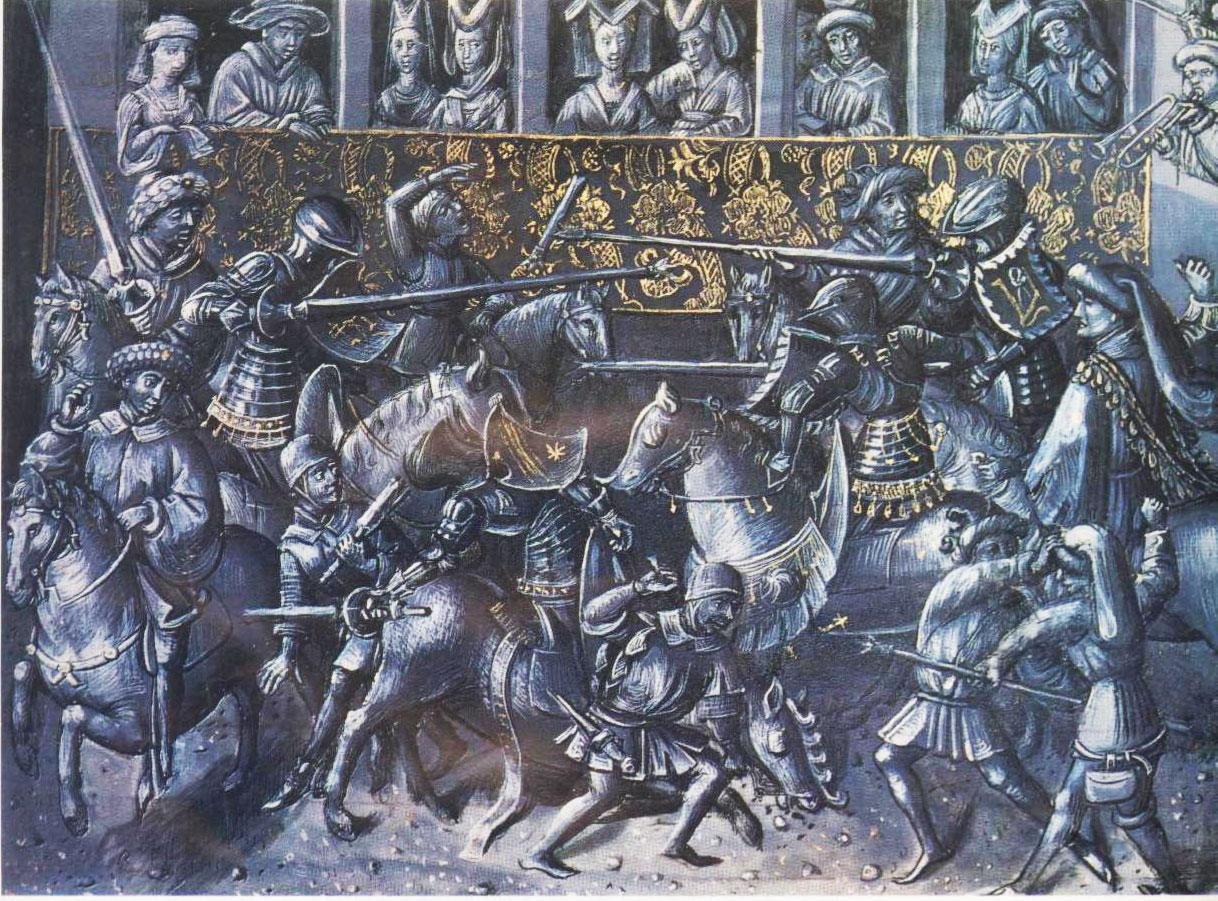

BATALLA ENTRE CONDOTTIERIS (RUBENS) |

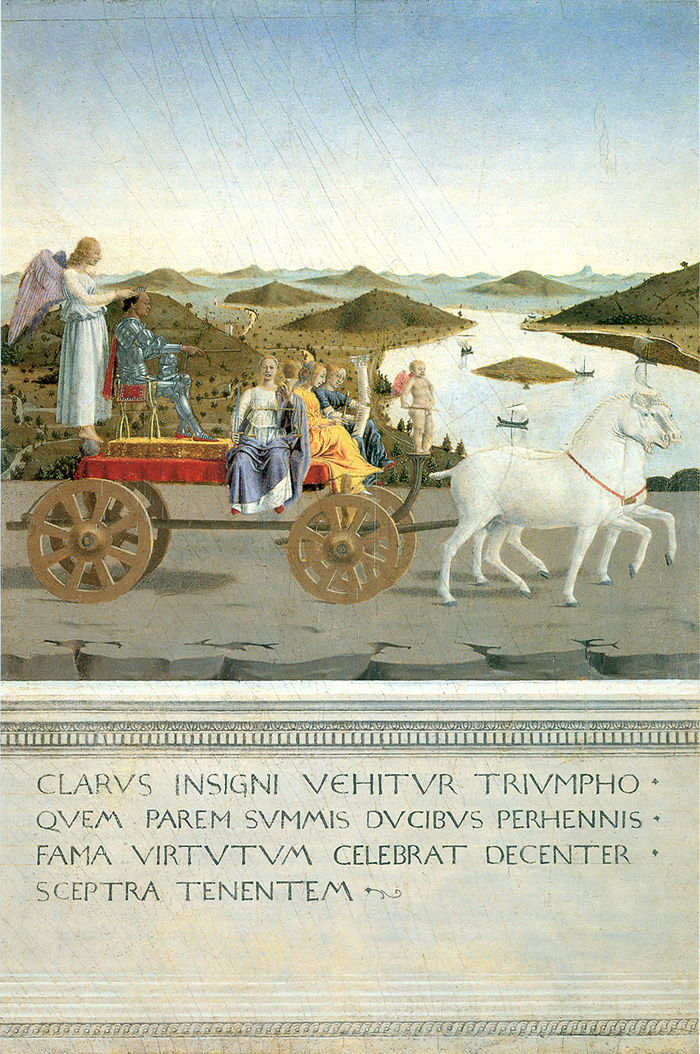

Triunfo de Federico de Montefeltro, duque de Urbino (Piero della Francesca) |

|

|

SENORIAS Y

PRINCIPADOS

Para

comprender la aparición del régimen señorial hemos de prestar antes atención a

las crisis de los "Comunes", ciudades libres herederas de la polis Griega o la civitas latina. Es

evidente que las instituciones de un país, dividido a lo largo de casi toda su

historia, como es el caso de Italia, no pueden ser caracterizados brevemente. Tendremos que generalizar, aun cuando sepamos que no existe un tipo

único de Comunni tampoco de señoría.

Los

elementos que constituían el Común se mantuvieron en una situación de

equilibrio mientras este fue de tipo consular, es decir, regido por magistrados

representantes del pueblo, elegidos por periodos breves que nunca excedían de

un año. Por distintos motivos (la brevedad de la duración de los cargos, el que

solo una élite pudiera acceder a ellos. etc.), este equilibrio vacila y es

entonces cuando para hacer frente a la inestabilidad se recurre al nombramiento

de un podestá, casi siempre forastero, que predominará sobre los demás miembros

del gobierno, aun cuando sea solamente una especie de árbitro ejecutor de las

deliberaciones del consejo y responsable del cumplimiento de los estatutos ciudadanos.

Pero llega un momento en que la ruptura del equilibrio es inevitable y empieza

el proceso de adaptación a la constitución del régimen señorial. La alta

burguesía que se cree mal representada presiona por medio de sus asociaciones:

las artes mayores: el pueblo, igualmente inquieto hace lo mismo a través de las

artes medias y menores. Entonces el podestá u otro magistrado ciudadano (el

capitán del pueblo o el titular de una dignidad análoga representante de la

parte popular) convierte su cargo temporal en vitalicio: también puede ocurrir

que en las luchas entre facciones de un mismo Común la vencedora proclame señor

a su jefe, o bien que tal situación de rivalidad obligue a los ciudadanos a

elegir como señor a alguien que esté por encima de tales facciones. La asamblea

del pueblo tenía siempre que ratificar el hecho, es decir, que el principio

sobre el que se basaba la señoría no era distinto del de los Comunes:

consentimiento y voluntad del pueblo. Naturalmente, bastaba en estos casos la

sumaria aclamación de la asamblea general, convocada bajo la presión de la

facción vencedora, con lo cual esta ratificación era pura comedia.

El señor,

una vez conseguida su elección vitalicia, trata generalmente de convertir el

cargo en hereditario, destruyéndose con tal limitación el proceso de desarrollo

y educación política emprendido por los Comunes. En aquellos Comunes en que no

existía una organización corporativa fuerte, donde los intereses de la clase

media no estaban organizados, por ejemplo, Ferrara, la que será luego cuna de

la espléndida literatura épica renacentista, el paso de común a señoría no se

ve ensombrecido por contrastes de tipo social, como sucede en Florencia, donde

la lucha política es una lucha de intereses de clases. Recuérdese la revolución

de los Ciompi (cardadores de lana) en 1378, momento

en verdad de crisis general: 1358, Jacquerie en

Francia; 1381, Lollardi en Inglaterra. Los Ciompi, capitaneados por Miguel de Lando,

un cardador, logran instaurar durante cuatro años, hasta 1382, una especie de

dictadura popular al incorporar a las veintiuna artes existentes y

participantes en el gobierno de Florencia, tres artes más, llamadas “del pueblo

de Dios".

Esta

transformación que se inicia a mediados del siglo XIII en la Italia

septentrional con la señoría de los Visconti en Milán, va extendiéndose a lo

largo del siglo XIV hacia la Italia central, donde aparentemente no ataca las

estructuras comunales ni la libertad popular. En general, y sobre todo en las

llamadas cripto-señorías, como la de Cosme de Médicis en Florencia, instituciones y magistraturas

republicanas se mantienen por un periodo más o menos largo, pero se van

vaciando de contenido, pierden su autonomía; el poder señorial en su fundamento

efectivo y en su funcionamiento fue, pues, monárquico y absoluto.

Junto con la

concentración y absolutismo del poder, la señoría se caracteriza, aun cuando

haya surgido como consecuencia de la victoria de una facción sobre las demás

por la eliminación del gobierno de partido y por la tendencia a anularlas

diferencias de clase. La más perjudicada es la nobleza, mientras la alta

burguesía, aunque pierde libertad y la participación en el gobierno, encuentra

en la señoría la seguridad y la tranquilidad social que tanto convienen a sus

intereses mercantiles. El pueblo, que en el común no participaba o participaba

muy escasamente en el gobierno, encuentra ahora algún beneficio en la señoría a

la que respalda, siendo el apoyo que esta necesita para atajar el descontento,

las agitaciones y conjuras de ciertas grandes familias apartadas de la señoría.

Cuando el 26 de abril de 1478, en Santa Maria del Fiore, la catedral de Florencia, y en el momento de la

elevación, los esbirros de la familia Pazzi, coligada

bajo la protección del papa Sixto IV a otros enemigos de los Medicis apuñalaron a Giuliano y Lorenzo de Médicis, causando la muerte del primero e hiriendo

levemente a Lorenzo, el pueblo de Florencia reacción de manera violentísima y

al grito de: "Palle, palle"

("bolas. bolas", alusiva al escudo de los Médicis), aniquiló a los conjurados que habían esperado,

por el contrario cooperación o venganzas sangrientas coronaron el fracasado

intento que hizo a Lorenzo señor aún más absoluto de Florencia.

También las ciudades menores y los burgos

sometidos a las ciudades principales encontraron ventajas en la transformación

del gobierno de estas de comunal a señorial. Del estado comunal que coincidía

con la ciudad se llega al estado regional, con sede en la ciudad principal,

pero que, sin identificarse con el gobierno de esta, es algo común a todo el

territorio.

La señoría que se transforma en principado

con la concesión a los vicarios imperiales o pontificios (el emperador o el

papa, si la ciudad estaba en el estado de la Iglesia, ratificaban la elección

de los señores, haciéndolos sus vicarios) de un título nobiliario. es el primer paso hacia el estado moderno, tanto por la

extensión como por la organización del gobierno.

|

Ciudad

italiana del siglo XIV representada en un fresco de A. Lorenzetti (Palazzo Pubblico , Siena). En esta visión ideal de la ciudad bien gobernada

se pueden apreciar las trazas aun góticas de los edificios, cuyo piso inferior

se dedica a talleres. En las figuras humanas se distinguen las diferentes modas

de mediados de dicho siglo.

|

RENOVACION DE LA LITERATURA Y LAS ARTES EN

EL SIGLO XIV

1296 Construcción de la catedral gótica de

Florencia.

1300 Muere Guido Cavalcanti,

máximo representante del "dolce stil nuovo".

1301 Pisano da fin al púlpito de Pistoya

1302 Exilio de Dante.

1303 Fundación de la universidad de Roma.

1305 Giotto da fin

a la Capilla de la Arena

1309 Construcción del palacio gótico de los

Dux de Venecia

1310 Fachada de la Catedral de Orvieto

1312 Dante escribe El Infierno.

1313 Nace Boccaccio.

1315 Duccio pinta

la Maestá de Siena

1317 Dante escribe el De Monarchia.

1318 Fundación de la universidad de Treviso.

1321 Muere Dante.

1324 Escritos de Dino Compagni, cronista florentino.

1325 El músico Francisco Landino desarrolla el acompañamiento instrumental en las canciones profanas.

1334 Construcción del "campanile" de Florencia.

1337 Muerte de Giotto.

1341 Coronación de Petrarca.

1342 De contemptu mundi, de

Petrarca. Frescos de Lorenzetti en San Francisco de

Asís.

1343 Nace Andrea d’Orcagna.

1349 Fundación de la universidad de

Florencia.

1353 El Decameron, de Boccaccio.

1357 Los Triunfos,

de Petrarca.

1360 Boccaccio escribe una vida de Dante.

1361 Final del coro y transepto de Santa Maria la Gloriosa de Venecia.

1366 Rerum vulgarium fragmenta, poesía de Petrarca en italiano.

1373 Florencia crea una cátedra de interpretacion de Dante, cuyo primer titular es Boccaccio.

1374 Muere Petrarca.

1375 Muere Boccaccio.

1377 Nace Brunelleschi.

1386 Nace Donatello.

1387 Se empieza la construcción de la

catedral de Milán.

1388 Construcción de San Pedro de Bolonia.

1391 Fundación de la universidad de Ferrara.

1403 Ghiberti empieza los bajos relieves del baptisterio de Pisa.

|

Díptico de la Anunciacion (Simone Martini)La humanización de los rasgos de las pinturas religiosas fue una de las características del humanismo

|

Triunfo de Venus. fresco de Francisco del Cossa

|

COLA DI RIENZO

|

|

|